Ich lass einfach mal übers Wochenende nur ein Bild hier, da ich die nächsten Tage woanders als im Internet sein werde. Leider aber auch nicht da, wo das Foto aufgenommen wurde. Das war in der durchgentrifiziertesten Gegend Tel Avivs, zugleich dessen Keimzelle, sozusagen. Ein Musterbeispiel, wie aus Urban Decay in wenigen Jahren Immobiliengold geworden ist. Aber der älteste Kiosk des Kiezes, an dem dieses Piece zu finden ist, steht halt immer noch, und zwar mit den Spuren der Geschichte, im Gegensatz zum schick renovierten, angeblich ältesten Kiosk der Stadt am Rothschild Boulevard. So, jetzt hab ich schon wieder mehr geschrieben, als ich wollte. Deswegen noch schnell der Kiosk in Gänze und dann ist Schluss.

Month: Januar 2014

Momentaufnahmen

Thomas de Maiziere hat gesagt, wir sollen nicht soviel ins Internet stellen. Ha! (In memoriam Mrs. K) Sowieso ein entlarvendes Interview: „Es ist eine staatliche Aufgabe, Angriffe auf das Internet – von wem auch immer – besser zu schützen als bisher.“

Als ich im letzten Sommer wieder zurück nach Berlin kam, entdeckte ich das erste mal die Gegend um den Chamissoplatz. Dieser liegt von mir aus gesehen jenseits der Bergmannstrasse und gehörte daher nicht mehr wirklich zu „meinem“ Kiez, der ist in dieser Richtung eigentlich bei der Marheinekehalle zu Ende. Klar fahr ich auch mal zum Tempelhofer Feld oder zum Kreuzberg – aber die kleinen Nebenstrassen auf dem Weg dorthin hab ich meist links (bzw. rechts) liegen gelassen. Ich konnte mich nur daran erinnern, dass es dort damals schon relativ schick aussah, Ökobürgertum, welches man eben auch in der Markthalle oder der Bergmannstrasse traf. Mein ehemaliger Chef zog von Schöneberg hier her.

Nun lud mich also ein alter Freund ein, ihn bei einem Konzert im Wasserturm zu besuchen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich fragte „Wieso spielt ihr denn im Prenzlauer Berg?“ – Ich wusste wirklich nichts von einem Wasserturm in Kreuzberg. Mir wurde erklärt, dass es sich um ein Jugendzentrum handelt, und jener alte Freund hatte dort vor langer Zeit, in seiner Jugend eben, die ersten musikalischen Gehversuche unternommen. Die Veranstaltung jetzt wäre so eine Art Klassentreffen, viele von denen, die hier vor Jahrzehnten begannen, würden sich treffen und Konzerte geben. Grund genug für mich, mir das mal näher anzuschauen.

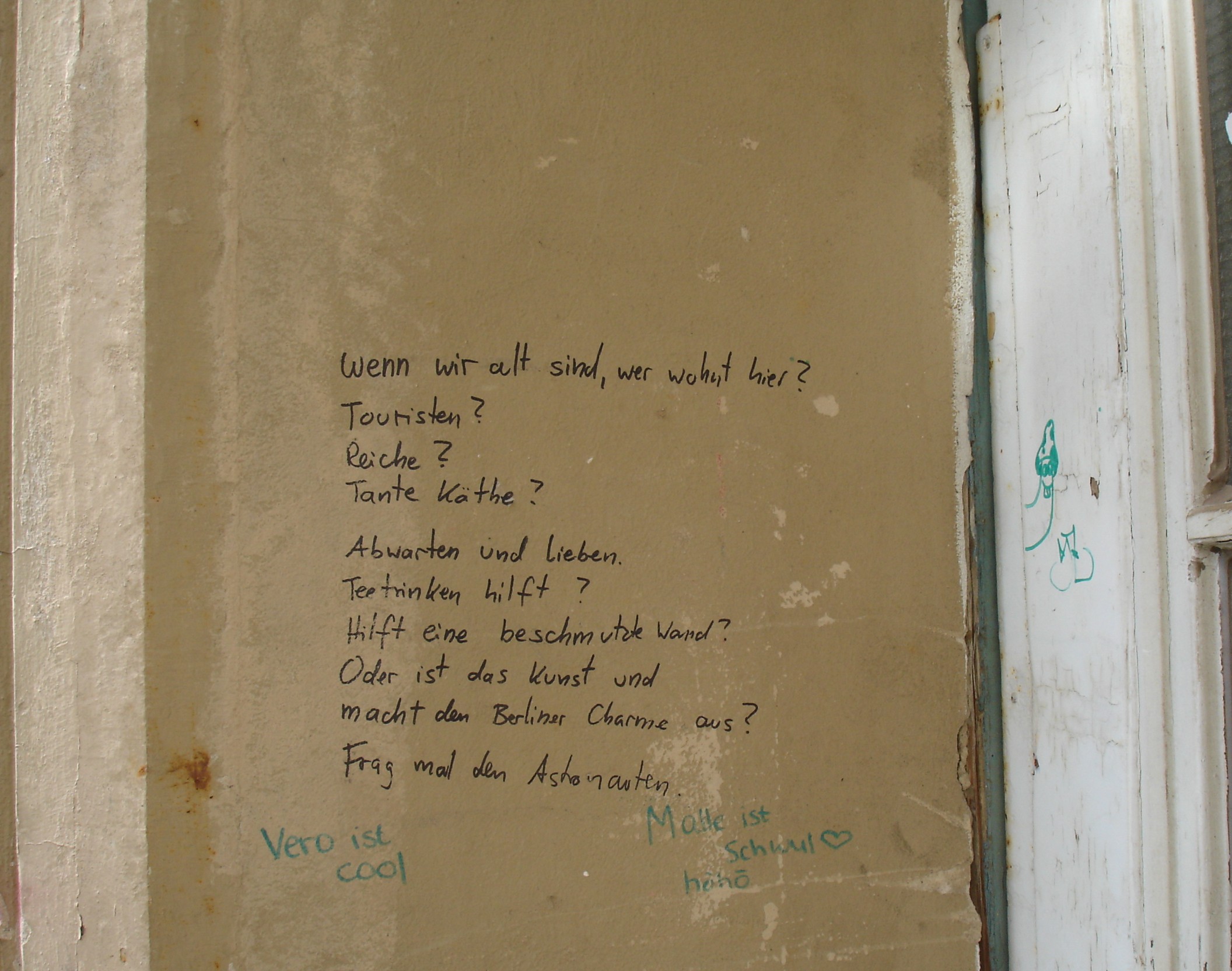

Da ich zu früh war, drehte ich ein paar Extrarunden, auch um etwas Essbares vor dem erwartbaren Alkoholkonsum in petto bzw. in ventro zu haben. So kam ich auch zweimal an folgendem Haus vorbei, und da das Motiv so verlockend und die Zeit noch da war, versuchte ich mit meinem altertümlichen Mobiltelefon ein paar Fotos zu machen:

Man beachte die Korrespondenz zwischen den aufgemalten Sprüchen und dem aufgehängtem Banner. Im Hauseingang gab es dann noch ein paar weiterführende Informationen:

Bisher hab ich den Astronauten nicht getroffen, sonst hätte ich ihn gefragt. Die Konzerte waren dann insgesamt so lala, was auch an der Akustik des mit Kreuzrippengewölbe versehenen Saales lag. Dafür waren die Gespräche drumherum umso besser: Einer der Sänger erzählte mir von seiner Schauspielerkarriere und seinen Drehs mit Bruno S. und Rummelsnuff. Mit letzterem konnte ich nun gar nichts anfangen, wer bitte? Er beschrieb ihn mir ausführlich: aus dem Osten, eher so Elektro-Volksmusik, Bodybuilder. Ich meinte, dass das sehr nach Stumpens kleinem Bruder klingt. Mit Knorkator konnte der Sänger nun wieder nichts anfangen, was mich etwas ungläubig zurückliess. (In der Zwischenzeit haben sowohl Rummelsnuff als auch die meiste Band der Welt neue Werke auf den Markt geworfen und sind mir daher öfter im Radio über den Weg gelaufen.)

Ein paar Wochen später war ich auf einer Party ein Stockwerk über mir. Dort fiel mir ein Typ auf, der wiederum der kleine Bruder von Rummelsnuff hätte sein können. War er aber nicht. Dafür hatte er eine Kutte an, auf der ein großer „Sons of Kreuzberg“-Aufnäher pappte. Das fand ich lustig, da in der Stammkneipe meiner zwischenzeitlichen Heimat ebenfalls das „Sons of Anarchy“-Logo -abgewandelt mit Fussball-Lokalkolorit – getragen wurde. Bei der Kreuzberger Variante ging es allerdings nicht nur um ein lustiges Bekleidungsstück, sondern um einen Film. Was er und meine (nunmehr ehemaligen) Nachbarn, die die Musik zum Film machen wollen, da so erzählten, klang recht spannend. Das Crowdfunding scheint aber erst mal nicht geklappt zu haben, schade.

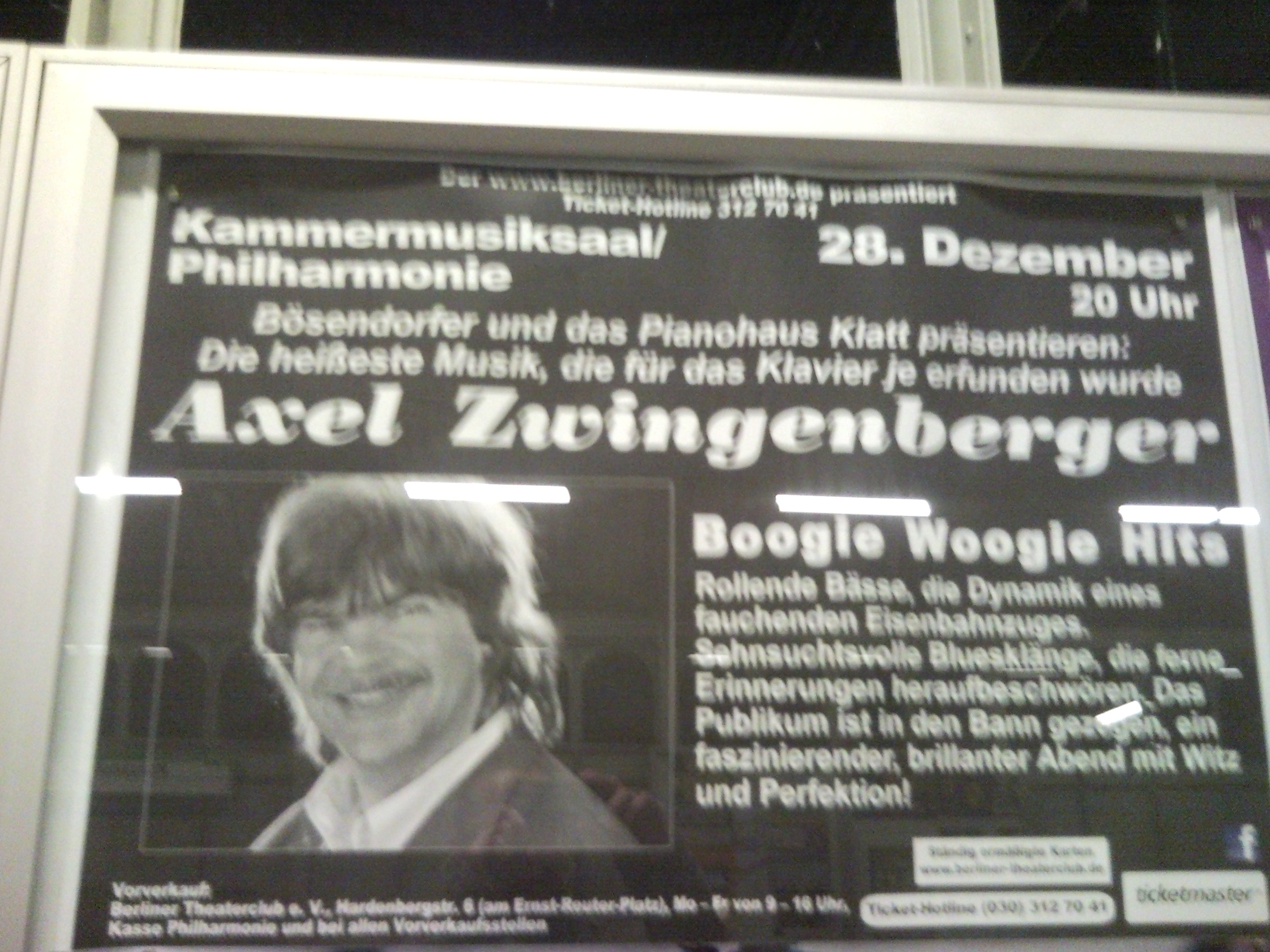

In der Weihnachtszeit, als noch kein Winter war, stand ich dann mit offenem Mund staunend auf dem U-Bahnhof vor folgendem Plakat. Das Foto ist deutlich verwackelt, dewegen in der Vorschau nur klein und mit Transkription drunter:

Der Berliner Theaterclub präsentiert Axel Zwingenberger. Und wie! „Die heißeste Musik, die für das Klavier je erfunden (!) wurde.“ Daniel Düsentrieb lässt grüssen. Und weiter: „Rollende Bässe, die Dynamik eines fauchendes Eisenbahnzuges [sind die dynamischer als die stillen, oder die brüllenden, oder die schnurrenden?], Sehnsuchtsvolle Bluesklänge, die ferne Erinnerungen heraufbeschwören. Das Publikum ist in den Bann gezogen, ein faszinierender, brillanter Abend mit Witz und Perfektion!“

Diese um kein Adjektiv verlegene PR-Sprache und das Plakat an sich liessen in mir – es war schliesslich auch noch Weihnachten – ein wohliges „dit is Balin“-Gefühl aufkommen, ich weiss auch nicht genau, warum. Es hätte mich aber nicht gewundert, wenn auf einmal Uli Zelle und Harald Juhnke Arm in Arm die Treppe rauf gekommen wären.

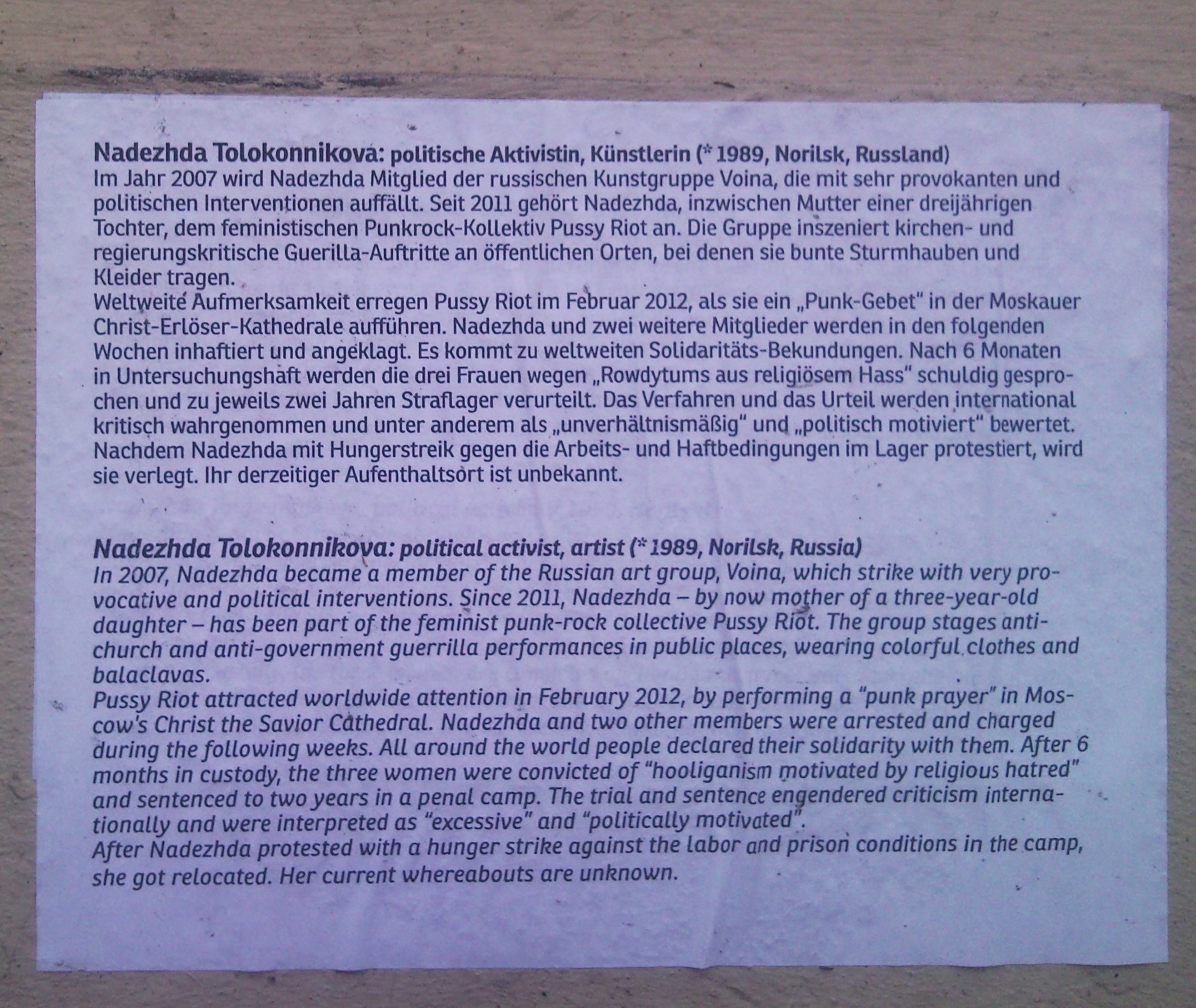

Das neue Berlin, und zwar der gute Part davon, begegnete mir, als ich vor Kurzem auf der Suche nach einem neuen Vorderrad (das alte wurde mir – wer hätte sowas vermutet – auf dem Tommihaushinterhof geklaut) durch die Dresdener Strasse lief. Dort befindet sich nämlich eine Station des „Witchhunt“-Projekts von Various & Gould, und zwar schon seit letztem November, das war mir völlig durch die Lappen gegangen bis dahin:

Als kleine Entschädigung, dass mir dieses Street-Art-Projekt mehr als einen Monat verborgen blieb (kleine Erinnerung, auch an mich selbst, damit das nicht wieder vorkommt: Unbedingt noch zu den Graphic Days gehen!), ging ich just an dem Tag hier vorbei, an dem die Freilassung von Nadeschda Tolokonnikowa (ich muss bei dem Namen immer irgendwie an die Tokoloshes von Madam&Eve denken…total off topic, schon klar) bekannt gegeben wurde. Stimmt zum Glück nicht mehr ganz, dachte ich bei mir, als ich den letzten Satz der Infotafel unter dem Bild las:

Da mag ich eigentlich gar nichts weiter sagen, schon gar nicht zu Julia Engelmann. Muss ich aber. Pünktlich zwanzig Jahre nach seinem Auftauchen hierzulande macht der Begriff SlamPoetry also mal wieder eine größere Runde. Ich hatte ja schon am Rande darauf hingewiesen, dass dieses Thema mir eigentlich am Herzen liegt, aber es von Anfang an eine enttäuschte Liebe war, sozusagen. Ich hielt es da mit den Altrockern des SB, die natürlich auch nicht viel besser und ja überhaupt eigentlich Schuld dran waren. Wie Hadayatullah Hübsch vor zehn Jahren – auf dem ersten Slam-Poetry-Peak – schon sagte: „Früher gab es das Sechs-Tage-Rennen, da führten die Kerle ihre Frauen aus, tranken Bier und haben Bockwurst gegessen, und nebenbei sind ein paar Leute Rad gefahren, was kaum beachtet wurde. So ist Slam Poetry heute.“ Man kann es machen wie Nadia und Charlott von der Mädchenmannschaft, wie der Doktor oder wie Volker Strübing. Der hat nicht nur die beste Überschrift zum Thema, sondern auch das beste Resumee:

„Ich hoffe, die ganze Sache legt sich bald wieder. Und weder Julia noch der Poetry Slam an sich tragen irgendwelche Blessuren davon.

Eine Konsequenz der ganzen Sache wird sicher sein, dass man, wenn man sagt, man trete manchmal bei Slams auf, nicht mehr gefragt wird, was das sei („Irgenddwas mit Rap, oder?“). Stattdessen werden die Leute wissend nicken und sagen: „Ah ja, du machst sowas wie Julia Engelmann!“

PS: Herrje, ich hatte ja keinen blassen Schimmer (und Johnny Haeusler gefällt mir so gut wie lange nicht mehr). Nadia hat auch noch einen sehr guten Text nachgeschoben. Damit ist das Thema hoffentlich erledigt. Warum zur Abwechslung nicht mal in den nächsten Tagen eine schöne, klassische Rezension zu „Arbeit und Struktur“ lesen, oder etwas darüber, wie der Dings die Bums an den Haaren gezogen hat? Ich bin dann erst mal wieder weg…

Fundstück, Rohfassung

Speicherkarte des Mobiltelefons aufgeräumt. Einiges wiederentdeckt, unter anderem dieses:

Sie machen Liebe oder Bloedsinn oder sie spielen Schach

13.07.10

Du kannst dich natuerlich aufregen

Ueber die ganzen Touris, Studenten und

Billigbiergeschaeftemacher.

Kannst von Gentrifizierung reden und

Deine Ruhe haben wollen,

Schliesslich ist das `ne Bruecke und kein Club,

und deine Kinder wollen schlafen.

Andererseits kannst du es auch geniessen,

Ein paar Meter weiter, zugegeben, vorm Urban:

Die laue Brise, die vielen Sprachen,

die Gerueche und die verschwindende Sonne.

Und dabei gedanklich den alten van Dannen-Schlager mitsummen:

Wenn im Urbanhafen

Die Schwaene schlafen….

Und ganz ehrlich:

Es gibt schlimmeres,

Zum Beispiel Macbookidioten

In Prenzlauerbergcafes.

Wirre Gedanken zum neuen Jahr

- Wenn die

Nazis von der CSU„Arschlöcher von der CDU“ (Zitat Regine Hildebrandt) jetzt die Roland-Koch-Gedenk-Ausländerhatz eröffnen und die Selektion erweitern wollen, können die Sozen denen dann wenigstens was aus dem Kreuz leiern dafür? Dass die Holländer keine Maut zahlen müssen zum Beispiel? Nur so zum Spass? Weil, ernst nehmen kann man das ja eh alles nicht mehr. - Die Studentenbewegung ™ fand ja zu Zeiten der grossen Koalition statt. (Irgendeine Theorie besagt, dass Revolutionen nicht unbedingt zu Zeiten der grössten Unterdrückung stattfinden – sprich Adenauer-Jahre – sondern dann, wenn die Zügel etwas gelockert werden und Morgenluft zu wittern ist.) Sollte man nicht vergessen. Manche sagen sogar, sie hat einiges zu deren Ablösung beigetragen. Rein parlamentarisch dürfte das auch dieses Mal schwer werden.

- Über welche kognitive Dissonanz werde ich mich dieses Jahr wohl am meisten aufregen? Dass einige US-Staaten, Uruguay und Nordkorea uns in Sachen Graslegalisierung Lichtjahre voraus sind? Dass sozial ist und bleibt, was Arbeit schafft, egal welche? Dass völlig ironiefrei über die Anhebung von Pfandpreisen zur Bekämpfung der Altersarmut diskutiert wird? Dass der Pöbel sich wie eh und je gegen „Sozialschmarotzer“ aufhetzen lässt, aber Uli Hoeness und Michail Chordokowski als ehrenwerte Bürger ansieht?

- Wie fies wäre es, wenn ich mit dem zweiten Teil von „Vom Leben…“, der schon fast fertig in der Schublade liegt, noch warten würde, bis irgendwann mal…vielleicht auf Papier gedruckt und gebunden – und hey, was ist das für ein Jahr, in dem ich auf so fiese Gedanken komme?

- Wenn das mit den Paralleluniversen stimmt, dann hätte also irgendwo KT zu Guttenberg seine Doktorarbeit selbst geschrieben. Kann das stimmen?

- Ob es das vielleicht halbwegs mit dem Winter war? Keine Kohlen mehr kaufen? Wie cool wär das denn?

- Wie schlecht wird wohl die letzte Californication-Staffel werden?

- Kommt dieses Jahr endlich der verdammte Asteroid, der dem Trauerspiel ein Ende setzt?

Vom Wohnen (und Leben, und Lieben) in Berlin – Teil 1

[Ich hab den Text dann doch aufgeteilt…an Teil 2 wird noch gefeilt].

Intro: Und Berlin war wie New York…

Es war irgendwann im August 1997, kurz vor Ferragosto, als mich im heissen Süditalien die Nachricht erreichte: Berlin! Jetzt!

Der Zivildienst war gerade beendet, der Studienplatz an der Humboldt-Uni zugesagt und mit der damaligen Freundin, die nach dem Abi schon zwei Semester Kunst hinter sich hatte, fuhren wir nun endlich durch Italien: Die klassische nicht ganz so grosse Grand Tour deutscher Abiturienten, schon irgendwie. Dafür hatten wir so Sachen wie Ferragosto gelernt, ganze drei Tage in den Vatikanischen Museen verbracht und uns wie in Arkadien gefühlt. Es war toll und der kleine blaue Fiesta namens Ozzy hielt trotz mautvermeidenden Apenninenserpentinen tapfer durch. Und jetzt schien das mit der Wohnung im Prenzlauer Berg also auch geklappt zu haben! Wir hatten drei Tage, um von dem Fährableger statt nach Griechenland wieder zurück nach Hause zu fahren. Was ab jetzt Berlin hiess.

Vor dem Mauerfall war Berlin für mich – ausser Hauptstadt der DDR natürlich – ein Ausflugsziel, um mit der von dort stammenden Verwandtschaft in den Tierpark zu fahren, einzukaufen, noch entferntere Verwandte zu besuchen und die große, weite Welt zu bestaunen. Später, als wir mal wieder umzogen, diesmal richtig weit und nicht nur ins nächste Dorf oder unter der Woche ins Studentenwohnheim, wurde Berlin Durchfahrtsort auf der Strecke zum Familienstammsitz. Oft fuhren wir dran vorbei, aber wenn die Eltern gute Laune und Zeit hatten, ging es auf der langen Fahrt längs durch die Republik auch mal nachts quer durch die glitzernde, blinkende grosse Stadt. So viele Lichter auf einmal gab es sonst nirgendwo in der ganzen Republik zu sehen. Ich sprang vor lauter Begeisterung auf der Rückbank des alten Skoda hin und her. Noch eine Weile später, immer noch Kind, war Berlin für ein paar Sommer lang der Ort, von dem mich die Iljuschins in den grossen Ferien zu den Eltern brachten.

Da war es nur naheliegend, nicht nur geographisch, dass das erste Westgeld natürlich auch in Westberlin abgeholt und ausgegeben wurde: Doppelkassettenrekorder. Später dann soviel skurrile Klamotten, wie wir uns im Basement kaufen konnten: Kilopreise! Der Zufall wollte es, dass wir kurz darauf ein paar Berliner kennenlernten, wegen denen wir in den nächsten Jahren auch immer wieder so oft wir konnten zurück kamen. Sie waren gerade dabei, eine Band zu gründen, die ebenfalls Basement im Namen trug. Ausserdem schaffte es der grosse Bruder des besten Freundes, der uns all die verbotenen und spannenden Sachen, Substanzen und Gedanken nähergebracht hatte, nach Weissensee. So waren wir fast jedes Wochenende in der Oberstufe hier, und wenn nicht, dann in Hamburg, was ungefähr gleich weit weg, aber nicht ganz so aufregend war. Dafür aber norddeutsch, was uns wiederum vom Gemüt und der Sprache eher lag.

-Ankommen-

Trotzdem keine Frage, dass es für’s Studium die HU sein sollte – also Berlin. Was hatten wir inzwischen hier in den letzten Jahren schon alles erlebt, ausprobiert und kennengelernt! Die wilden 90er, manchmal sogar mit elektronischer Musik, da kam man kaum drum rum zu dieser Zeit. Und wie toll würde das erst werden, wenn man hier ganz und gar wohnte! Die Konzerte, die Partys, die illegalen Wochentagsbars irgendwo im Hinterhof, im Keller oder in einer leeren Wohnung. Das Bandito! Die Köpi! Der Eimer! Das Acud! Die Fehre! Der Schokoladen! Das Tacheles!

Wo wir lebten gab es dagegen – trotz Fachhochschule und laut DDR-Statistik festgestellten 77.000 Einwohnern – ganze zwei halbwegs passable Kneipen. Zum Tanzen fuhr man in die nächstgelegene Uni-Stadt (also Rostock oder Greifswald), weil: Man wollte ja keine Chartmusik hören, sondern mindestens Indie. Es wurde also höchste Zeit für die Metropole: Kindheit in Lausitzer Heidewäldern, Jugend an der Küste, und nun endlich Berlin – das war nur logisch.

Der grosse Bruder wohnte in der Senefelder, so wurde dieser Kiez unser Basislager. Grenze zu Mitte, Klo auf der halben Treppe, ein Zimmer mit Hochbett und Ofenheizung. Deshalb wollte ich auch unbedingt die Wohnung in der Christburger haben, wegen der wir die 2200 Kilometer von Brindisi in die alte Heimat und die 300 Kilometer von dort zurück nach Berlin gern in einer Drei-Tage-Monstertour abrissen: Mir war die Gegend sehr vertraut, ich fühlte mich hier schon heimisch, bevor ich es überhaupt war. Zwei Zimmer Altbau, Wannenbad, Gamat-Aussenwandheizkörper. Die Vormieter aus Moskau sagten, sie hätten eine Greencard gewonnen und wollten weiter gen Westen ziehen. Ich liess mich mit 1.500 Mark Abstand für ein paar Möbel und anderen Kram über den Tisch ziehen, aber es war immerhin die erste eigene Wohnung und dank der Zivi-Abfindung samt rund-um-die-Uhr-ISB-Zuschlag konnte ich das problemlos verschmerzen. Also machten wir uns ans Renovieren. Beim Stuckabpinseln und Malern wurden dann die Modalitäten für die zukünftige Fernbeziehung festgelegt: Sie wollte von Anfang an nicht in Berlin studieren – zu gross, zu viel los und nicht zuletzt kein passender Studiengang.

Dann der Semesterstart: Ausgestattet mit jahrelanger Berlin-Besucher-Erfahrung, einer wunderbar dilettantisch hergerichteten Erstsemesterwohnung im Prenzlauer Berg und unbändiger Vorfreude stürzte ich mich von den Einführungsveranstaltungen direkt in das Zentrum des Aufstands. Was mich bis heute versaut hat.

Schon bevor mit dem Streik alles Übel seinen Lauf nahm, fand sich recht schnell ein kleines Grüppchen zusammen, dank der verschiedenen Magisterteilstudiengänge bunt gemischt. Einige hatten Wohnungen oder WGs in Mitte, andere im Prenzlauer Berg, nur wenige in Kreuzberg, weil sie schon länger in Berlin wohnten. Selbst Avantgardisten aus Friedrichshain waren dabei, und es gab schon damals nur verschwindend wenige Urberliner. Anfangs waren die Freundeskreise noch in Bewegung – gerade auch durch die ganze Streik-Geschichte – aber bestimmte Kerne bildeten sich doch recht schnell und blieben sehr lange bestehen. Wir eroberten Berlin auf so vielfältige Art und Weise:

All das Wissen, was die Uni zu bieten hatte, selbst und gerade in den autonomen Seminaren des Streiksemesters. All die Kultur an jeder vergammelten Strassenenecke, an denen damals noch der alte Ostberliner Putz abbröckelte (Lesebühnen! Schlingensief!). Die Menschenmassen überall, mal als Beobachtungsobjekt, mal als ein Etwas, dem man selbst angehörte. Interessante neue Menschen und Begegnungen allerorten. Und auf einmal ist man mitten im Geschehen und meint – euphorisch wie man ist – einen Hauch von Anarchie und Revolution zu spüren, der sich hartnäckig an einem festsetzt. Tagsüber dem Politgeschäft nachgehen und nachts dann die Tour runter vom Prenzlauer Berg, über die Sredzki-, Ryke- und Kollwitzstrasse bis zur Zionskirchstrasse oder Senefelder Richtung Mitte, und in jedem dritten Hinterhof tat sich eine neue Welt auf. Zum Schluss landete man immer irgendwie beim Imbiss International.

Die Wohnung in der Christburger hielt nicht lange, aber immerhin länger als die Fernbeziehung. Die war im Frühling vorbei: Die Verlockungen waren zu gross, die Strecke zu weit und das neue Leben zu fordernd. Wie ich später herausfand, wurde auch schon im Herbst bei einer der ersten Vollversammlungen ein interessierter und folgenreicher Blick auf mich geworfen. Irgendwann im neuen Jahr, nach der verhängnisvollen Silvesternacht, in der ein Stuhl in der Heckklappe des Fiesta landete und dessen langsamen Untergang einläutete, kam dann die Nachricht von der WIP: Meine Wohnung wird – zusammen mit tausenden anderen – von der kommunalen Genossenschaft verkauft. Sanierung und so weiter wahrscheinlich, man sollte sich mal unterhalten. Nach gerade mal einem knappen halben Jahr Mietdauer.

Würde ich irgendeinen roten Heller auf Herkunft legen (was ich natürlich mache), dann hätte ich bestimmt längst Zigeunerblut zwischen den ganzen Kommunisten, Sorben, Juden und Franken in der Ahnentafel ausgemacht. Schon bevor ich die erste eigene Wohnung in Berlin bezog, bin ich gut ein Dutzend Mal umgezogen. Einerseits lag das an dem unsteten Lebenswandel der Mutter, doch auch die dörferfressenden Braunkohlebagger trugen dazu bei, genau wie die Sportkaderförderung der DDR, die ich kurzzeitig am eigenen Leib erfahren durfte, und der Auslandsaufenthalt der Eltern. Deshalb war der anstehende Umzug eigentlich kein Problem für mich. Über politische Theorien zum Thema Verdrängung machte ich mir damals noch keine grossen Gedanken, wenn dann nur am Rande und ohne das, was um mich rum passierte, konkret in diese Überlegungen einzubeziehen. Ich war jung, und Jugend braucht Veränderungen, auch räumliche. Ärgerlich war lediglich die Arbeit, die wir liebe- und mühevoll in Bad und Küche, Stuck, Dielen und Türen gesteckt hatten. Als Trostpflaster gab es immerhin 2.500 Mark, womit das nächste halbe Jahr Miete und Leben gesichert war.

– Kreuzberg!-

Inzwischen – das nahm noch in der Christburger seinen Anfang – war ich mit besagter Blicke werfenden Frau zusammen gekommen, ohne viel eigenes Zutun. Sie, ein radfahrverrückter halbniederländischer Friese und ich bildeten die eingeschworene norddeutsche Aussenstelle, später kamen noch ein Schweriner und ein Bremer dazu.

Dieses Mal war ich auf Kuba – der erste grosse gemeinsame Urlaub – als uns die Nachricht erreichte, dass der Friese eine sehr schöne, sehr grosse, sehr preiswerte und etwas ungünstig geschnittene Wohnung in der O-(ranien)Strasse aufgetan hatte. Zwar direkt über einer Kneipe, aber was soll’s, wir waren Studenten, es gab ein paar interessante gewerblich genutzte Hinterhöfe samt ständig präsentem Haus-Hof-Meister mit Schnauzer und eben: Kreuzberg!

Madame wohnte damals noch in Moabit, Beusselkiez. Ihre Berliner Verwandtschaft, die irgendwo tief im Westen neben Grönemeyer residierte, hatte das organisiert. Zu dieser Zeit war diese Gegend ein grauer Fleck auf allen Stadtplänen, die man als frischer Student so im Kopf hatte – abgesehen von den Nazis der gleichnamigen Kameradschaft, von denen hatte man sehr wohl schon was gehört. Es war nicht ganz so billig wie im Prenzlauer Berg, dafür irgendwann in den 80ern saniert, halbwegs zentral zu allen drei Unis gelegen und mit vernünftiger Heizung.

Wenn ich mir (was ich oft tat) spätnachts von der Uni, aus der Christburger oder irgendeiner Kneipe in der Nachbarschaft auf wackeligen Rädern den Weg Richtung Westen bahnte und der Morgen irgendwo zwischen Tiergarten und kleinem Tiergarten zu dämmern begann, dann konnte ich mir, trunken und liebestrunken, nicht vorstellen, glücklicher zu sein. (Manchmal stieg ich vom Rad – manchmal fiel ich – und legte mich einfach auf den taunassen Rasen zwischen die vorsichtig aus ihren Löchern lugenden Kaninchen, blickte in den Himmel, war überrascht, dass die Siegessäule an einer ganz anderen Ecke im Blickfeld auftauchte als gedacht und genoss den Moment, die Gegenwart, das Leben und den ganzen Rest.) Bis sie mir die Tür öffnete.

Und nun also Kreuzberg. Der Weg nach Moabit war ähnlich weit, der zur Uni sogar kürzer und überhaupt: Es war fantastisch. Als ich in die Christburger einzog, ging in der gesamten Strasse nur das Haus direkt gegenüber als saniert durch. Als ich nach einigen Jahren dort wieder vorbei schaute, gab es noch ganze zwei unsanierte Häuser. In Kreuzberg dagegen schien die Zeit mehr oder weniger stillzustehen seit den 80ern. Sicher, es war viel passiert – und es würde noch viel mehr passieren! – aber als wir hier ankamen, schien es sich nur sehr, sehr langsam zu verändern. Ausgehen, falls man das denn so nennen kann, fand jedenfalls noch lange überwiegend eher in Mitte, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg statt.

Allerdings hatte auch Madame langsam, aber sicher Gefallen an dem Bezirk gefunden; jenseits der Legenden und des stetigen Studentenzuflusses war es hier auch einfach sehr schön: Bunt, grün, zentral, Kanal. Und immer mehr Bekannte, die in der Gegend wohnten. Ein paar Häuser die O-Strasse rauf zum Beispiel zwei, die bald zu unseren engen Freunden zählen sollten, erstaunlicher- und erfreulicherweise beides geborene Westberliner und keine Studenten. Dafür aber in der Punk- und Skinkultur grossgeworden und dort noch tief verwurzelt. Wieder so viele neue Erfahrungen und Einblicke! Und ein Hund: Wie sich das für ordentliche Potse-Punks gehörte, hatten die beiden einen Hund. Besser gesagt eine Hündin, eine wunderbare. Und die sollte geplanterweise die Berliner Hundebevölkerung um weitere anarchistische Racker bereichern. Was ich wieder viel zu spät registrierte war, dass Madame auch hier schon längst was ins Auge gefasst hatte.

Lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich die Welpen angucken gehen, meinte sie. Es bedurfte aber ehrlich gesagt auch keiner grossen Worte, mich davon zu überzeugen, diesem kleinen, braunen, erst ein paar Tage alten Fellknäuel zukünftig ein zu Hause zu bieten. Das sollte Madames neue Kreuzberger Wohnung werden: Knapp ein halbes Jahr nach unserer WG-Gründung, wieder war es Sommer, begab sie sich auf Wohnungssuche in 36 und 61, was damals noch gemütlich war, wenn man die heutigen Zustände betrachtet. Keine 15 Minuten entfernt fand gerade die letzte Loveparade des Jahrtausends statt und wir machten uns auf zur ersten Wohnungsbesichtigung, gleich um die Ecke lag der geographische Mittelpunkt Berlins. Zu dieser Zeit gingen wir noch davon aus, dass ich erst mal in der O-Strassen-WG bleiben würde, trotzdem suchten wir, gerade auch wegen der niedrigen Preise, grosszügig. So rutschte die eigentlich für eine Person zu grosse 3-Raum-Wohnung in die Auswahl: Vorderhaus, Ofenheizung, Balkon mit Blick auf die Hochbahn.

-Das Haus-

Die Vormieter, eine Kleinfamilie, wollten wegen des demnächst anstehenden Schulbeginns ihres Kindes dann doch in eine eher ruhigere Gegend ziehen. Sie hatten immerhin ordentlich selbst Hand angelegt: Küche und Bad sahen ganz passabel aus, erstere recht gross, letzteres in der üblichen Altbau-Schlauchform, aber zumindest gekachelt und mit vernünftiger Duschkabine. Die Öfen störten nicht weiter, kannten wir ja von vielen Bekannten – eigentlich waren wir damals eher die Aussenseiter: Studenten, die nicht mit Kohlen heizten. Dadurch, dass ich aber auch früher schon längere Zeit in der Wohnung des grossen Bruders in der Senefelder zubrachte, war ich mit Kohleöfenbefeuerung recht vertraut und versprach, dass ich ihr das gerne beibringen würde.

Als wir bei der Besichtigung dann schliesslich auf dem schönen grossen Balkon standen (von dem wir bei dieser Gelegenheit erfuhren, dass er eigentlich Loggia heisst), sahen wir direkt unter uns ein paar recht punkig daherkommende Nachbarn das Haus verlassen. Sie bekamen trotz des Strassenlärms mit, wie die Mitbewerber und wir uns über die Brüstung gebeugt laut unterhielten, und schauten zu uns nach oben, wobei sie freundlich grüssten, indem sie mit den Äxten winkten, die sie in den Händen hielten: „Willkommen, neue Nachbarn, wir gehen jetzt zur Loveparade!“ Das gefiel uns.

Nachdem die Besichtigung vorbei war, gingen wir Richtung U-Bahn, unten am Kanal lang. Sie sagte, sie müsse sich erst mal auf eine der Bänke setzen und durchatmen, zur Ruhe kommen. Sofort hätte sie sich in die Wohnung verknallt, sie müsste sie unbedingt haben. Das wunderte mich dann doch ein wenig: Sicher, wir waren in den gleichen Kreisen unterwegs, und sie war mir in manchen Belangen, nicht nur mit ihrer Bongsammlung, weit voraus. Trotzdem steckte ihre wohlbehütete westdeutsche Obere-Mittelschicht-Herkunft tief in ihr drin, wozu sie auch stand und was unsere Beziehung ab und an recht interessant machte. Deshalb überraschte es mich, dass ihr weder die über die letzten Jahre gesammelten und im Hausflur angeklebten Revolutionäre-Erste-Mai-Aufrufe noch die sonstigen, teilweise durchaus sehr ansprechenden Kunstwerke an den Hauswänden etwas ausmachten, ganz zu Schweigen von der Ofenheizung, der Sperrmüllsammlung im Hinterhof oder der aufgerissenen, notdürftig mit einer Hühnerleiterkonstruktion ersetzten Treppe im Vorderhaus. Das Haus hatte nämlich Schwamm, wie wir später erfuhren. Ach was, das Haus – der gesamte Block! Doch ganz im Gegenteil, es gefiel ihr sehr, gerade auch weil es von aussen daherkam wie eins der damals noch existierenden besetzten Häuser. Ich hatte noch viel über sie zu lernen, das begriff ich langsam.

Gut einen Monat später war es soweit. Madame hatte gegen die für damalige Verhältnisse riesige Anzahl von sieben Mitbewerbern den Zuschlag bekommen. Am Tag der Sonnenfinsternis war der Umzug, beides gute Anlässe für die Party danach. Auf den obligatorischen „Es könnte etwas lauter werden, ihr könnt gerne vorbei kommen“-Zettel hin fand sich – bis auf wenige Ausnahmen – die gesamte neue Nachbarschaft ein. Die nächste gute Überraschung, die das Haus barg, auch wenn sie uns zuerst ein wenig überforderte. Partys sollte es in den nächsten Jahren hier noch unzählige geben: Komplette Hauspartys, das jährliche Hoffest mit Livebands im Sommer, Silvester auf dem Dach, Grillpartys ebenda, und natürlich die obligatorischen Privatfeiern in den Wohnungen, geplante zu Geburtstagen oder ähnlichem wie auch spontane, weil plötzlich so viel Besuch auf einmal da war oder die ganzen guten Clubs und Kneipen schon geschlossen oder zu weit weg waren.

– Einleben –

Wir fühlten uns alle drei sehr wohl in der neuen Wohnung: der rasant wachsende kleine Hund, Madame und auch ich. So war es kein Wunder, dass die gemeinsame WG mit dem Friesen für mich nach und nach nur noch die Funktion einer Abstellkammer hatte. Das war auf die eine Art unschön, da unsere gemeinsame Zeit wohl vorbei war. Andererseits hatten Madame und ich in der Gitsch gut zusammen gefunden und auch so viele neue Leute kennen zu lernen – da lagen alte Kontakte durchaus mal eine Weile brach.

Der Balkon wurde bepflanzt, die Wände gestrichen und die Zimmer eingerichtet. Wir waren begeistert von dem professionell gezimmerten Podest im Schlafzimmer und genervt von den kindersicheren Steckdosen. Als Überraschungsgeschenk zur Einweihung besorgte ich zusammen mit dem Schweriner nach durchzechter Nacht noch eine spezielle Hängematte: Er wohnte noch im Prenzlauer Berg und dort sprossen auf nahezu jedem freien Stück Land Kinderspielplätze aus dem Boden, die oft mit sehr grossen und stabilen Kletternetzen ausgestattet waren. Eins davon hing dann – nachdem ich lange die dicken Holzbalken in der Decke gesucht habe – mitten in unserem Kreuzberger Wohnzimmer. Als nächstes galt es, die Nachbarschaft zu erkunden, ehrlich gesagt konnten wir nach der Party kaum einen Namen oder ein Gesicht zuordnen, es war einfach ein zu grosses Gewusel.

Der Nachbar direkt nebenan war mit allerlei Technik ausgestattet: Zum Musikschrauben, wie er es nannte. Sein Hauptberuf bestand aber darin, Haschplatten mit dem Zug in die westdeutsche Provinz zu schaffen. Manchmal, wenn er zu faul war, schickte er sie auch einfach per Post. Dank dieser Tätigkeit konnte er sich auch das ganze Equipment leisten, ein Apple-Fanboy der ersten Stunde. Wir lernten uns näher kennen und schätzen, als ich kurz nach Madames Einzug in seinem Studio – die guten alten Zeiten – von den auf VHS-Bändern gesammelten Simpsons-Episoden alle Itchy-und-Scratchy-Parts rausschneiden wollte.

Bevor wir uns an die Arbeit machten, musste er erst einmal auf Betriebstemperatur kommen: Die Rechner wurden hochgefahren und die schlichte, doch trotzdem imposante Glasbong gestopft. Aus falschem Stolz heraus lehnte ich sie nicht ab und nahm auch einen tiefen Zug. Madame berichtete mir später, dass sie etwas überrascht war, mich mitten am Tag im Tiefschlaf auf der Couch zu finden, auf die ich mich wohl noch irgendwie hinüber gestohlen hatte. Die beiden lachten sich über mich kaputt, als der Nachbar nach ein paar Stunden mit dem fertigen Zusammenschnitt bei ihr an der Tür klingelte. Immerhin hatte ich jetzt eine vorzügliche Haschquelle.

Direkt über uns wohnte der einzig normal scheinende Typ, er war circa zehn bis fünfzehn Jahre älter als wir und arbeitete seinem Äußeren nach auf dem Bau. Man bekam ihn selten zu Gesicht, die Tagesrhythmen waren doch sehr verschieden. Die Wohnung neben ihm stand leer. Im dritten Stock lebte eine Architektin, die eine Gasetagenheizung und häufig sehr lauten Sex hatte. In der anderen Wohnung auf dieser Etage befand sich die Drogenhölle.

Ich war nicht oft dort, letztendlich aber doch zu oft. Von hier bezog der Nachbar seine Platten, und meine paar Krümel bekam ich wohl fast zum Einkaufspreis von ihm. Die aus dem Dritten wollten mit solchem Kleinkram nichts zu schaffen haben, ihre Dimensionen waren, schon alleine wegen ihres Kokskonsums, ganz andere. Ab und zu verirrte man sich dann aber doch mal in die Ticker-WG: Wenn es mal etwas Besonderes und Seltenes zu verkosten gab, wenn eine Party gegeben wurde oder wenn man dem Notarzt mit dem Ersatzschlüssel die Tür öffnen musste, weil man einen panischen Anruf von oben bekommen hatte („Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, da muss irgendein Scheiss drin gewesen sein…!“).

Meist waren es allerdings die Gäste, die Grauzone, die um diese Wohnung herumwaberte, die dringend ärztlicher oder psychologischer Hilfe bedurften. Mickey Mouse zum Beispiel. So stellte sie sich debil grinsend vor, als sie mal versehentlich bei uns, zwei Treppen zu tief, klingelte. Und so stand sie in der Tür, bis wir sie auf die Idee brachten, mal weiter zu suchen, wo sie hier doch falsch war. Ein paar Wochen später flog nachts um drei die komplette Kücheneinrichtung aus dem Fenster der Drogenhölle in den Innenhof. Erst der Inhalt des Kühlschranks, dann der Kühlschrank. Erst das Besteck, dann die Besteckschubladen und der klapprige Schrank. So ging das eine halbe Stunde: Wenn die zierliche, apathische Mickey Mouse Ärger mit ihrem Freund, einem der drei Höllenbewohner, hatte, wurde sie auf einmal sehr kräftig und agil.

Zusammen genommen waren das allesamt recht traurige und fahle Gestalten dort oben, sowohl die Kundschaft als auch die Bewohner. Trotzdem wuchsen sie uns mit der Zeit ans Herz, denn es waren eigentlich recht nette Zeitgenossen, keine Gangster-Dealer, eher welche von der Hippie-Fraktion. Deshalb war es auf eine Art auch schade, dass sie irgendwann ganz in ihre umgebauten alten Mercedesbusse und mit diesen dann gen Marokko zogen. Als sie ein paar Jahre später wieder auftauchten, zeigte ihre gesunde Gesichtsfarbe allerdings, dass das eine gute Entscheidung war.

Ganz oben, im Vierten, über der Drogenhölle, wohnten die – im Gegensatz zu unserem direkten Nachbarn – richtigen Musiker. Wie das in der Branche so üblich ist, gingen auch hier viele Leute ein und aus: Groupies, Freunde, Fans und Kollegen. Aus dieser Masse schälte sich dann ein Kern von vier, fünf Leuten, die, als die Drogenhölle frei wurde, auch in das Haus zogen. Die WG im Vierten bestand aber eigentlich nur aus zwei Typen: Das verpeilte Genie mit dem markanten Lachen und der Keyboard- und Synthiebastler. Wir kamen gut miteinander aus und hofften für die damals mehr oder weniger erfolglos, aber enthusiastisch aufspielenden Freaks, dass sie irgendwann den Erfolg haben würden, den sie dann Jahre später auch hatten. Mindestens. Neben ihnen wohnte eine weitere alleinstehende Frau, Künstlerin, die das halbe Jahr über in Goa oder auf Gomera oder sonst wo verbrachte. Sie war gut befreundet mit der Architektin aus dem Dritten, zu deren Schreiorgien sie auch gerne dazu stiess.

Abgesehen von uns im Vorderhaus gab es noch zwei Hinterhäuser – für uns hiessen sie Nummer eins und Nummer zwei, im Berliner Vermieterdeutsch aber wohl Quergebäude und Gartenhaus. Wie auch immer. Die allgemeine Pauschalisierung lautete: in Nummer eins wohnt die aktuelle Revolutionärsgeneration, in Nummer zwei die, die sich aufgrund der anstrengenden Kämpfe der 80er Jahre bereits in den Vorruhestand begeben hatte. Letztere bekam man auch seltener zu Gesicht – aus den Augen, aus dem Sinn – aber doch mindestens einmal im Jahr zum von ihnen ins Leben gerufenen und immer noch organisiertem Hoffest.

In Nummer eins hatte, wie bereits angedeutet, der örtliche Antifavorstand in einer heruntergekommenen WG mit unüberschaubarem Mitgliederbestand seine Zelte aufgeschlagen. Wenn man die Leute aus Nummer zwei sehen wollte, ging man zum alljährlichen Hoffest. Bei denen aus Nummer eins brauchte man nur die Pressekonferenzen nach den 1.Mai- oder sonstigen obligatorischen Kreuzberger Demos anschauen und schon sah man sie auf dem Podium, da half auch kein Dreieckstuch vorm Gesicht, selbst mit der Sonnenbrille und dem Basecap waren die Nachbarn gut zu erkennen. Vor allem, da sie das Haus auch fast immer derart gekleidet verliessen.

Unter den Antifas wohnte die Säuferin, und zum Erstaunen aller lebt sie (dort) noch immer. Auch in ihrer Wohnung gab es ein reges Kommen und Gehen, zwangsläufig wechselte man ein paar Worte, wenn man sich im Hof beim Müll- oder Asche-Runtertragen begegnete. So lernten wir also auch die lokale Alkoholiker-Gang kennen, die sich meist vorne am U-Bahn-Kiosk draussen auf den Bänken traf und dort ihrem Tagesgeschäft nachging. Sie soffen so lange es ging unter freiem Himmel und immer in einer großen Gruppe.

Irgendwann wurde offensichtlich, dass der Typ, der gleichzeitig in zwei Richtungen schaute, und das fast immer mit einem irren Blick, wohl mehr mit der Säuferin teilte als nur den Klaren. Dummerweise gehörte auch bei diesen Alkoholikern Gewalt zum Habitus, die Säuferin schwankte jetzt öfters mit einem blauen Auge durch den Hof. Wir schauten uns das eine Weile mit an, befragten sie in ihren seltenen lichten Momenten und als es einmal im Flur kräftig krachte – er schlug wohl erst sie, und dann vor lauter Wut die Glasscheibe der Hoftür aus dem Rahmen – sprinteten wir runter und machten ihm klar, dass er mit dieser Attitüde hier nichts mehr zu suchen hat.

Anschliessend nahmen wir sie erst mal mit nach oben, setzten einen Kaffee auf und unterhielten uns eine Weile mit ihr. Dabei stellte sich heraus, was sie uns mehrfach wortreich bestätigte: Ihr ist sowieso nicht mehr zu helfen. Sie war vor Jahren zum Kunstgeschichtsstudium nach Berlin gekommen und eben leider in falscher Gesellschaft gelandet. Bei ihr war es halt der Teufel Alkohol, von dem sie nicht loskam, ebenso wenig wie von den falschen Typen. Ihre Saufkumpane begaben sich auch gerne mal in die Wattewelt, die Schore einem so vorgaukelt. Therapien hatte sie einige erfolgreich abgebrochen. Nach zwei Stunden aufwärmen und Kaffeetrinken liess sie sich immerhin darauf ein, uns wirklich Bescheid zu geben, wenn es brenzlig werden würde. Erschüttert und irgendwie hilflos mit der Einsicht in die Ausweglosigkeit des Säuferdaseins liessen wir sie wieder gehen.

Last but not least gab es dann noch den sympathisch durchgeknallten Polen und seine Freundin, die in Nummer eins unter dem Dach wohnten: Er war einer von den Axtträgern, die uns schon bei der ersten Wohnungsbesichtigung positiv auffielen, und sie waren vom Äußeren her vielleicht Punks – die polnischen Punks waren damals in Berlin eine nicht zu unterschätzende Gruppe – aber musikalisch eher in der Elektroecke unterwegs. Das betrieben sie auch aktiv irgendwo im RAW-Tempel-Umfeld im Friedrichshain. In unserem Haus bauten sie sich irgendwann die ehemaligen Kugellager-Lagerräume aus und versuchten, mit einem Verein die Kids aus der Nachbarschaft von der Strasse und vor die Drumcomputer zu bekommen. Meistens war deren Terminkalender aber schon mit Drogen nehmen und verkaufen, Leute in der U-Bahn abziehen und im Familienunternehmen aushelfen ausgebucht.

Eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Hausgeschichte hat aber unmittelbar mit der Wohnung der Polenpunks zu tun:

Eines Tages wachte er mal wieder nach einer langen Partynacht auf, vielleicht war sein Hund schuld – den hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, ein sehr netter Schäferhundmischling namens Albert, soweit ich mich erinnere, der für unseren Nachwuchs gern mal den grossen Bruder spielte. Jedenfalls tropfte etwas auf seinen Arm. Nun war das Haus wie gesagt ziemlich runtergekommen und genau in der Ecke direkt unter dem Dach ergoss sich bei kräftigem Regen sowieso immer veritabler Wasserfall in den Innenhof. Es hätte also auch einfach Regenwasser sein können. War es aber nicht. Das merkte er spätestens, als die Stelle, auf die die Tropfen gefallen waren, sich rot verfärbte und heftig anfing zu jucken. Er rief sofort Hausverwaltung, Arzt und schliesslich auch die Feuerwehr an.

Als ich an diesem Tag nach Hause wollte, war an der Strassenecke erst mal Schluss. Ich muss mit der U7 gekommen sein, sonst wäre es mir schon vorher aufgefallen: die U1 fuhr nämlich schon längst nicht mehr. Erst als ich dem Polizisten hinter dem Flatterband meinen Ausweis zeigte und schon allein wegen dem Hund, der alleine in der Wohnung war, unbedingt darauf bestand, noch mal ins Haus zu gehen, sagte der nur kurz „Na gut, aber schnell“ und schien wirklich besorgt dabei. Ich durfte den Spruch noch an drei weiteren Sperren aufsagen, bevor ich schliesslich vor unserer Tür stand. Dort war mit Kreide ein weisses Kreuz draufgemalt, dazu noch das Wort „Hund“ mit Ausrufezeichen.

Ich packte den Hund und ein paar willkürlich für wichtig erachtete Unterlagen und ging in die Eckkneipe, die es damals noch gab. Vorher gab ich noch Madame bescheid, die auch arbeiten war und bei der es wie immer (Kino!) spät werden würde. Wie sich herausstellte, war die komplette Hausgemeinschaft erst mal für einen Schnaps auf den Schreck bei Charly gelandet, selbst der Bauarbeiter. Der erzählte uns an diesem Abend, der noch sehr lang werden sollte, einige interessante alte Geschichten aus dem Haus – er war hier in den 80ern eingezogen, es war seine erste Wohnung.

Zu dieser Zeit gab es gerade in dieser speziellen Ecke von Kreuzberg wohl ein paar komische Nazi-Gestalten. Und wie es der Zufall so wollte, legten die ihr Waffenlager auf unserem Dachboden an: Granaten, Schwarzpulver aus Weltkriegsmunition, Batteriesäure oder ähnliches, was dem polnischen Punk schliesslich auf die Arme tropfte.

Irgendwann durfte die U-Bahn dann wieder fahren, das Sprengstoffräumkommando machte seinen Job und kurz nach Mitternacht konnten wir endlich nach Hause. Die Wohnung der Polen wurde notdürftig saniert, die Hausverwaltung machte nie mehr als sie musste, aber sie nervte halt auch nicht: Das Glück einer seit Jahrzehnten zerstrittenen Erbengemeinschaft. Die beiden Polen suchten sich was im Friedrichshain und standen bei der alljährlichen Gemüseschlacht auf der Warschauer Brücke jetzt eben auf der anderen Seite. Die Friedrichshainer konnten die Verstärkung gut gebrauchen.