Protokoll eines ständig scheiternden Lebens

Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.

Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen

(2002-2004)

(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)

Datum: [Juni 2003]

Betreff:

Hallo M.,

jetzt endlich komme ich erst dazu, dir zu schreiben, dabei bin ich schon fast wieder eine Woche hier. Naja, viel zu tun, du kennst das ja ;). also: vielen aufrichtige Dank noch mal für die nette unterkunft & gesellschaft, ich habe das echt sehr genossen. da bin ich auch gar nicht traurig, dass ich mein shampoo vergessen habe *g*. siehe meine hinterlassenschaften einfach als zeichen meiner gastfreundschafts-dankbarkeit…

ich hoffe, dass n. einigermassen wohlbehalten zurückgekommen ist, ich habe ja schlimme sachen gehört, mal wieder. aber andererseits behauptete die ard auch etwas von 100.000 demonstrierenden, und das fand ich ziemlich beeindruckend.

natürlich habe ich es noch nicht geschafft, wieder etwas zu schreiben, obwohl ich es fest vor hatte, meine reise müsste auf alle fälle einen text wert sein – aber bisher war das wetter zu gut, und das meine ich wörtlich, denn in der hitze kann man wirklich nichts produktives tun, leider auch nichts für die uni, weder das referat mit der blöden referatsgruppe noch meine hausarbeit sind nennenswert vorangekommen.

Dafür wurde aber reichlich auf dem hof gegrillt *g* – und k.[Hund] wurde mit sehr viel aufmerksamkeit für meine abwesenheit entschädigt. zur zeit sind wir gerade dabei, die nebenwohnung zu okkupieren und durchbrüche durch alte berliner altbauwände zu machen, was bei dem wetter auch ziemlich blöd ist. und das alles nur, weil ich im sommer hochgeschätzte gäste aus wiesbaden erwarte…. :). aber auch dafür ist es eigentlich zu warm.

am montag war ich dann übrigens doch arbeiten, und morgen werde ich wohl auch dem kapitalismus meine dienste erweisen müssen, obwohl heute abend eine hof-geburtstagsparty des netten nachbarn ist. was für eine grausame welt. kann nicht jemand erwerbsarbeit gesetzlich verbieten?

so, bevor ich jetzt noch mehr schriftliche beweise dafür erbringe, dass mein gehirn inzwischen geschmolzen ist, höre ich lieber auf. vernichten sie diese nachricht nach dem lesen, sie ist nämlich eigentlich nicht existent.

grüsse alle anderen, vor allem l.[Hund].

bis zum nächsten mal, ich hoffe dann bin ich wieder etwas besser beieinander.

ciao

s.

ps. ich bin trotz aller widrigkeiten (wetter, möllis tod) dabei, das wort meckes (wie wird das eigentlich geschrieben?) hier einzuführen, allerdings stosse ich auf enormen widerstand – später mehr dazu….

Datum: [Juni 2003]

Betreff:

Hallo M.,

endlich habe ich mal wieder ein bisschen zeit gefunden, zufällig in einer ecke beim aufräumen, dir zu schreiben. also:

erst einmal noch eine entschuldigung für das mail-mißverständnis. ich hoffe, du hast das nicht wirklich ernst genommen, dass ich deine gastfreundschaft auskoste und dann eine komische mail schicke und mich dann nicht wieder melde. ich bin zwar ein vielleicht etwas komischer typ, aber doch nicht so! :- )

es freut mich, dass n. wohlbehalten angekommen ist, und ich hoffe, er ist inzwischen wieder genesen. viele grüße auf alle fälle an ihn, und wo wir gerade dabei sind, auch an u., a., m. und l.[Hund] nicht zu vergessen. sei mal ehrlich, was wurde denn so über mich getuschelt, als ich weg war? : )

es hat mir echt ganz gut gefallen bei euch (es war nett… *g*) & auf euerm dach. und sag u., wir können die lesung ja nachholen.

schön, dass dir das seyfried-buch gefallen hat, ich hoffe der geheimauftrag hat dich dazu gebacht, die ganzen witzigen kleinen details zu finden.

wer ist thomas meinecke? der name sagt mir irgendwas – kannst du das stilistisch einordnen? haben wir uns über ihn unterhalten? nein, oder? kurzzeitgedächtnis, wo bist du hin…

na ja, rave habe ich auch mal angefangen, ist doch von alexa h. von l., oder? hast du es weiter gelesen? habe ich irgendwann nicht mehr, lag aber daran, dass ich zu viele kritik und häme darüber gelesen habe. von wegen pop und ficken und pillenschmeissen und schluss.

wo wir beim thema sind: bücher. schreiben. bücher schreiben : )

im rahmen meiner arbeit habe ich ja auch dieses buch mit dem inhaltsverzeichnis hinten, so wie in russischen büchern hast du glaube ich gesagt, lesen müssen. ich bin inzwischen fertig damit (leider noch nicht mit der hausarbeit, aber vor drei stunden habe ich beschlossen, dass ab sofort rechercheschluss ist und ich mit der ausarbeitung anfangen sollte). und dieses buch mit namen „kaltland beat“ hg. von boris kerenski und sergiu stefanescu ist wirklich sehr sehr gut. wenn mich noch mal fragt „hausarbeit über social beat, wat is denn dat fürn scheiss“ dann kann ich sagen „hier, wenn es dich wirklich interessiert, dann lese das und du weißt so gut wie alles.“ meist gute texte von den protagonisten, halbwissenschaftliche (szene-interne) bis wissenschaftliche (z.b. von dem prof, bei dem ich die ha schreibe …) betrachtungen über das thema und untergrund-literatur im allgemeinen und sehr viele seiten –

lass dich nicht von dieser subjektiven beweihräucherung beeinflussen – lese es einfach selbst : )

du siehst, der aufenthalt in wiesbaden hat mir doch einiges gebracht. ich kann jetzt in meine künstlerbiographie schreiben „trat im berühmten cafe che in wiesbaden auf“. aber im ernst, das war schliesslich meine erste „auswärtslesung“. und das thema, über das ich gerade lese ist eigentlich auch ganz karriereförderlich, weil es lust macht, zu schreiben, doch da komme ich gerade deswegen nicht zu – paradox, was?

nun ja, und auch dein rat habe ich beherzigt – ich habe so ziemlich alle meine texte von der [Literatur-Website]-seite genommen, das hat ganz schön gedauert mit meinem blöden 56k-modem. und das werde ich auch mit meiner homepage tun. durch das vorbereiten auf das lesen in wiesbaden habe ich gemerkt, dass einige texte einfach noch nicht fertig geschält sind, so wie ein apfel – es muss einfach noch was weg. da bin ich begeistert von kerouacs stil des unmittelbaren schreibens und mache dann doch genau das gleiche wie er und verändere die texte doch im nachhinein…

übrigens, als ich meine texte bei der [Literatur-Website] gelöscht habe, merkte ich, dass erstens ein völlig falscher text von mir als „anthologie-text“ angegeben ist, und ich den zweitens nicht löschen kann – mafia *g*

doch durch mein mangelndes zeitvolumen bin ich sowieso nicht auf dem laufenden, was die [Literatur-Website] angeht. du hast es gut, du hattest pfingstferien! übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe bei meinen recherchen auch einiges über dr. treznok gelesen, der scheint ja ziemlich aktiv zu sein und gibt wohl auch eine ganz geachtete literaturzeitschrift heraus. wenn du ihn kennst, frag ihn doch mal, was er von deinen texten hält, wenn es eine möglichkeit der veröffentlichung gäbe, dann bestimmt bei ihm. oder hast du das schon versucht?

zum thema wanddurchbruch: meine nachbar-wg zieht aus, und da habe ich mit meiner freundin überlegt, ob wir nicht einfach die wohnung noch dazu nehmen sollen, und nach viel hin – und herrechnen haben wir uns entschlossen, das zu tun, müsste knapp klappen vom geld her, und schließlich muss ich ja mein bild vom „komischen typen“ aufrecht erhalten – das ist eigentlich eine super yuppiemäßige geschichte, so eine große wohnung nur für zwei leute, aber eben unverschämt billig, du weißt ja, ofenheizung. und da haben wir halt schon einen durchbruch gemacht (obwohl wir noch keinen mietvertrag unterschrieben haben *g*) und sind fleißig am malern. die hälfte der wg, zwei typen, sind schon ausgezogen, in den dritten stock in unserem haus, und die andere hälfte, ein typ, der ins hinterhaus zieht, ist de facto noch da, also habe wir jetzt quasi eine große wg. aber unser neuer mitbewohner ist für zwei wochen nach frankfurt/ bei wiesbaden, gefahren, weil er da auch eigentlich herkommt, und arbeitet bei einem freund von ihm in einem second-hand-laden. deswegen haben wir einen neuen neuen mitbewohner, der ein freund von einer polen-wg aus dem hinterhaus ist und eigentlich in einem besetzten haus wohnt, was aber geräumt wurde. er spricht ein wenig deutsch und mag hunde. hat diese beschreibung die situation „durchbrochene wand“ für dich ein wenig aufgehellt? : )

übrigens, so groß meine künftige wohnung auch ist, ich würde nie auf die idee kommen, dort hornissen aufzunehmen. das geht in geschlossenen räumen und mit marmelade im kühlschrank nie gut!

der grund übrigens für mein langes nicht-antworten ist nicht nur die uni, sondern auch das festival, auf dem wir letztes wochenende waren. kurz zusammengefasst: nett. (du weißt, dass das bei mir so einiges heisst). und gerade richtig dosiert, nette bands und nicht zu lange, du weißt ja, ich bin alt, und vier oder fünf tage festival-müllberg-schlachten und dixiklos muss nicht mehr sein. drei tage aber waren völlig ok. könnte ich nächstes jahr wieder hin, vor allem weil es nur 85km von berlin weg war.

zu deinem religiösen erlebnis fällt mir weder ein reim noch eine erklärung ein, da bleibt mir nur den mund offen stehen und zu sagen: jooo, sowat kommt schon mal vor. ansonsten verbleibe ich mit freundlichen grüßen.

bis denne

s.

ps1. wenn ich in 2-3 wochen nicht über nennenswert neue texte bzw. wenigstens überarbeitete [Literatur-Website]-seiten verfüge, tritt mir doch bitte in den arsch!

ich bin zur zeit nämlich eigentlich voller tatendrang und schreibenslust, doch bisher konnte noch nichts umgesetzt werden.

ps2. was hälst du von dem künstlernamen „boleslaw beirut“? sollte ich punk-texte schreiben und unter diesem namen auftreten?

ps3. du siehst, ich verändere vielleicht meine texte im nachhinein, aber sie, frau m., werden trotzdem, wie sie sehen, weiterhin in den genuss nicht nachträglich manipulierter und deshalb verworrener mails kommen. viel vergnügen & gute nacht!

Datum: [Sommer 2003]

Betreff:

Hallo M.,

ich lebe noch, falls du dich das in der letzten zeit gefragt haben solltest. : ) Aber es ist viel passiert.

Aber auch deine mail hörte sich ja so an, als ob du viel zu tun hättest. unangekündigte klausuren gehören verboten!

Also, das baustellenleben hier ist so gut wie vorbei, ein grossteil der neuen wohnung gemalert & eingerichtet. Juhu! und morgen zieht a., unser derzeitiger mitbewohner, wohl aus. obwohl ich mir da noch nicht so sicher bin, gestern war nämlich das alljährliche hinterhaus-hoffest, was ziemlich geil war, und auch lange ging. mal schauen. eigentlich wollte ich dir schon vor einer woche schreiben, mit dem stolzen betreff: hausarbeit fertig! (ich hab sie dir übrigens hinten angehängt). na ja, aber dann kamen eben diverse handwerkliche tätigkeiten dazwischen, dann musste ich noch dreimal zur hausverwaltung laufen, um endlich den mietvertrag unterschreiben zu können, und dann haben wir auch noch entdeckt, dass unser guter volvo zum tüv muss. unser autoschrauber meinte, das wird teuer. und die uni will auch schon wieder 215 euro haben. ALLE WOLLEN NUR DAS EINE – mein geld. aber das kriegen sie nicht, denn ich habs ja auch nicht *g* dann wollte ich dir eigentlich vorgestern antworten, doch ein treffen mit dem mitbewohner a. verhinderte das. wir haben uns bis um drei uhr nachts über alles mögliche unterhalten, und als ich ihm von meiner schreiberei erzählte, wollte er was vorgelesen haben, und er hat auch was vorgelesen. ich gehe inzwischen offensiver damit um, „verstecke“ es nicht mehr so. na ja, aber du weißt ja, die meisten leute sagen als antwort auf „ich schreibe“ „ah ja“.

meine texte bei der [Literatur-Website] habe ich wie gesagt runtergenommen, um sie ein wenig zu überarbeiten, war doch dein vorschlag *g*[…]

jedenfalls hoffe ich, dass es dir jetzt besser geht, so langsam nahen die ferien ja auch. ich hoffe, dass ich dann weiterkomme mit meinen texten und auch vielleicht mal wieder ans vorlesen denken kann. ich habe schon ein paar texte fertig und werde demnächst wohl wieder was zu der [Literatur-Website] stellen und meine homepage neu gestalten. habe auch schon ein, zwei neue sachen geschrieben und noch einiges im kopf.

Gratulation übrigens zu dem absatz der […]-exemplare. was macht die kunst eigentlich bei dir? rumwandern in schweden hört sich gut an, aber auch nach vielen mücken, glaube ich. mir wird dieses jahr wohl nur eine woche an der ostsee bleiben, das wars. mal schauen, was berlin so zu bieten hat im sommer. daher müsste ich in der letzten septemberwoche auf alle fälle auch da sein und würde mich natürlich freuen, wenn ich mich für eure gastfreundschaft revanchieren könnte. Habt ihr irgendwelche besonderen vorstellungen, was ihr machen wollt?

Übrigens hörte sich deine mail so an, als ob du wenigstens dazu kommst, einiges zu lesen, das habe ich nicht geschafft, ich muss meine bücher erst mal neu sortieren, nach dem umlagern. und eine sache ist mir noch dazwischen gekommen: die nachbarn, die uns ihre wohnung überlassen haben und in den vierten gezogen sind, haben sich jetzt eine dsl-flatrate geholt, und da hängen neben uns inzwischen noch drei andere wohnungen dran. das bedeutet surfen ohne ende für nen zehner im monat oder so. doch ich computer-laiendarsteller brauchte erst mal zwei tage, bevor ich das netzwerk auf einen computer eingerichtet habe. jetzt warten noch zwei laptops darauf, mitverkabelt zu werden, und ehrlich gesagt denke ich, dass diese aufgabe meinen fähigkeiten übersteigt. aber andererseits „übung macht den meister“. jedenfalls ein weiterer umstand, der mir zeit rauben wird. aber vielleicht fange ich dann doch noch mit film- und musikdownload an, kannst mir ja dann nachhilfe geben. das gute daran ist aber auch, dass das homepage bauen und [Literatur-Website]-texte bearbeiten schneller geht, das ist cool.

Also, das soll es gewesen sein. viel spass beim lesen meiner arbeit und ehrliche kritik ist erbeten. : )

demnächst hoffentlich mehr unterhaltsameres von mir

bis dann

s.

ps: meine eine schule in der ddr hieß boleslaw bierut, das war wohl ein polnischer kpd-chef, und ich fand den namen ganz cool. man braucht halt bloss noch zwei buchstaben vertauschen.

Datum: [19. Juli 2003]

Betreff:

Hallo M.,

Gestern hatte nelson mandela 85. geburtstag, habe ich gelesen. Und dass er für mr bush nicht zu sprechen war, als dieser seine afrika-werbe-tour machte. Fand ich gut. Das nur kurz vorweg.

Danke für deine kritik an meiner hausarbeit. Nun ja, ich fand sie auch sehr essayistisch, aber irgendwie versuche ich immer, den stil auch ein wenig dem thema anzupassen. Diese umschreibung trifft es zwar nicht ganz genau, aber das war der grund, warum ich die arbeit so geschrieben habe. Naja, und es ist schließlich für ethno, da denke (und hoffe) ich, kann man so einen stil in der hausarbeit bringen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, und die prof lässt sich auch ganz schön lange zeit mit dem durcharbeiten, langsam werde ich nervös :).

Zum Thema Kohleöfen:

Mama, der mann mit dem koks ist da. So hiess es früher auf den Straßen Berlins, und bis heute ist dieser brauch erhalten geblieben. Bloss dass mit dem koks nicht mehr geheizt wird, das wär auch zu teuer.

Heutzutage heizt man den Kohleofen mit Briketts, teilweise auch mit Schüttbriketts, das sind dann die billigen, kaputten Teile. Es gibt übrigens unterschiedliche Arten von Öfen, die auch in der Haltung und Pflege verschiedene Ansprüche stellen.

Zum einen wäre da der klassische Kachelofen, der bekannteste Vertreter seiner Gattung. Schon oft in Film und Fernsehen zu sehen gewesen, besonders in älteren Produktionen, eignet er sich für die Präsentation seiner Gattung vor allem dadurch, dass er über ein ansprechendes Äusseres verfügt. Auf einem meist quadratischem Grundriß erhebt sich circa 2m ein regelrechtes Kunstwerk der Kachel- und Ofensetzerkunst. Teilweise sind die Keramikziegel äusserst stilvoll gestaltet und mit Ornamenten verziert.

An der unteren Frontseite des Kachelofens befinden sich zwei Klappen, die Zugang zum Inneren verschaffen. Die obere Klappe dient zum Befüllen des Ofens, die untere zum Entnehmen der Asche. Kachelöfen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine angenehme, langanhaltende Wärme verbreiten. Ihr Inneres ist mit sogenannten Schamottsteinen verkleidet, welche sehr gut Wärme speichern können. Als Brennstoff eignen sich vor allem Briketts. Kachelöfen können auch größere Zimmer beheizen.

Ihr Nachteil ist allerdings, dass sie nicht schnell Wärme abgeben. Kommt man also beispielsweise nach einer woche skiurlaub in st. Moritz zurück in die heimische villa, dann dauert es circa 4-5 stunden, bis die bude eine annehmbare temperatur hat. Doch wenn der Ofen erst mal in Gang ist und durchschnittlich mit ca. 5 Briketts gefüllt ist, dann vergehen durchaus 5-6 stunden, bis man nachlegen muss. Das ist immer davon abhängig, ob der ofen auch dicht ist.

Um den Kachelofen über nacht in gang zu halten, kann man einerseits clever stapeln, so ungefähr 6-7 briketts reichen da vollkommen aus, oder man beherzigt die ratschläge der altvorderen.

Großmütter erzählen zum beispiel gerne, dass sie früher, als es an allem knapp war, die kohlen mit nassem zeitungspapier eingewickelt haben, um sie länger am glühen zu halten. Die Frage, die sich hier stellt, ist, woher es damals so viel zeitungspapier gab.

Eine andere Variante des Kohleofens ist der sogenannte Allesbrenner. Dieser ist nur circa einen meter hoch. Seine Aussenhülle ist nicht aus Kacheln, sondern aus Gußeisen. Seine Qualität ist die sehr schnelle Wärmeabgabe. Wie sein Name verrät, lässt er sich auch mit den vielfältigsten Brennstoffen befeuern, ideal sind allerdings die sogenannten eierkohlen. Sie unterstützen die extrem schnelle Wärmeverbreitung optimal.

Der Allesbrenner ist zwar von innen auch mit wärmespreichernden Material ausgestattet, erreicht aber lange nicht die leistung eines kachelofens. Große Räume sind für ihn ebenso ein Handicap wie längere pausen im nachfüllen. Länger als 3-4 stunden sollte man die geschehnisse innerhalb des allesbrenners nicht aus den augen lassen. Es sei denn, man hat ihn mit in nassen zetiungspapier eingewickelten briketts eingepackt, dann geht natürlich alles. Doch die Glut eines Allesbrenners übersteht selten die nacht.

Der Preis des Kohleofenheizens ist natürlich in erster linie unsere arme, verpestete Luft. Ansonsten entsprechen 25 € im Monat bei einer Heizperiode von ca. 4-5 monaten ja 100-125 €. Das ist ausreichend für ca. 1 tonne briketts, wenn man sie billig bekommt. Eine Tonne dürfte bei sparsamen heizen für zwei öfen (= 2zimmer) locker reichen. Kohlen kaufen sollte man übrigens im sommer und zusammen mit anderen, das bringt rabatte.

Bei der anlieferung der kohlen ist es in berlin inzwischen tradition geworden, die kohlenpacker genau zu beobachten und mitzuzählen, was sie einem da reinbringen. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass einer der kohlenpacker das aus dem keller rausgetragen hat, was sein kollege reinbrachte.

Soviel zum thema kohlenöfen.

Herzlichen Glückwunsch zur Entdeckung des Sportsgeistes! Vor allem mit der Disziplin „Mit A. Sofas durch die Gegend schleppen“ kannst du dir gute Chancen zur Teilnahme an den olympischen Spielen 2043 in Castrop-Rauxel machen, würde ich sagen. Ich verzichte übrigens seit mindestens drei wochen auf meine unisport-tennisstunden. die handwerkliche betätigung in der erweiterten wohnung forderten ihren tribut. aber inzwischen sind wir so gut wie fertig. alle zimmer geweisst, möbel reingestellt, elektroleitungen verlegt, sachen gebaut, wasserhähne angeschraubt usw. jetzt steht nur noch als langzeitprojekt eine baderweiterung an. das muss allerdings noch warten, da wir inzwischen total pleite sind :-). aber glücklich. ich kenne weder einen meiner yuppie-bekannten, geschweige denn einen studenten, der so eine riesenwohnung zu zweit bewohnt. das ist echt dekadent, du wirst mich zu recht verachten ;- )

Naja, und zwischen all dem heimwerkern und auch anwachsender erwerbsätigkeit bleibt kaum mehr zeit zum freizeitsport. doch in einer woche fahren wir mit hund an die ostsee, meine mutter fährt für eine woche in den urlaub und wir besetzten so lange ihre wohnung. mein einziger urlaub dieses Jahr! nix mit in schweden wandern : ( .Aber auch bei euch scheinen sich ja dramatische ereignisse abzuspielen! ich wusste gleich, dass diese hornissensache ein böses ende nimmt *g*. das sind echt gefährliche viecher. hatte ich schon erwähnt, dass ich, als ich mal bei uns auf dem dach saß, beobachtete, wie dort in einen toten schornstein lauter bienen reinflogen? da ist im inneren unseres hauses inzwischen bestimmt der geheime mega-bienenstaat entstanden und bereitet sich darauf vor, die weltherrschaft zu übernehmen.

Entschuldige bitte, dass ich schon wieder so abschweife, aber daran ist das gute k2 schuld, und ein bisschen beaujolais. ich habe dieses wochenende das erste mal ein wenig zeit zu entspannen, und das tue ich grade auch. habe eine interessante ddr-biographie über hans fallada gelesen, ein paar texte von mir überarbeitet, die ich nachher noch ins netz stellen werde. Und auch, wenn du es genau wissen willst, einige zeit bei kazaa-lite verbracht *g*. Und ich habe vor einiger zeit einen text geschrieben. du wirst es nicht glauben, aber ist dadurch entstanden und auch sehr davon beeinflusst, dass ich mir auf 3sat 3 tage lang live die verleihung des ingeborg-bachmann-preises anschaute. ich hänge ihn dir an die mail ran. und bin auch gespannt auf deine texte, ichperspekektive ( – hey, das sieht so geschrieben nach einem coolen kraftwerk-revival-bandnamen aus, oder?) hin oder her.

allerdings habe ich diese kritik auch vernommen, und habe drüber nachgedacht. du hattest ja schon zu meinem letzten text bemerkt, dass er eine andere perspektive hätte, und der neue, soviel vorweg, ist auch nicht aus der ichperspektive. aber dann habe ich diese fallada-biographie gelesen, und in einer kritik an ihm (so um 1915-20) wurde hervorgehoben, dass er nicht wie seine literarischen zeitgenossen in der ichperspektive schreiben würde. das scheint also ein jahrzehntealtes thema in den feuilletons zu sein.

Generation Golf 2 habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber bestimmt. auch weil ich gespannt bin, wie diese generation, zu der illies ja gehört, damit umgeht, dass sie tot ist. die popliteratur a la kracht (was macht der eigentlich?) und stuckrad-barre (und der?) scheint ja vorbei zu sein. und dieses generation golf 2 muss das ja irgendwie behandeln.

Ich finde jedenfalls, das beweist einmal mehr, dass man nicht irgendwie einem literarischen trend hinterherlaufen sollte, sondern das und so schreiben, wie man sich fühlt, wie man ist. vielleicht haben die popliteraten das ja sogar gemacht.

deine uni-erfahrungen tun mir leid. die heutigen stundenten sind echt ganz schön eingebildet, was handgeschriebene handouts und einiges andere betrifft. ehrlich gesagt zähle ich mich nicht mehr so sehr selbst als student wie ich es noch vor jahren tat. obwohl ich noch einige semester vor mir hab :- ). die lebensweise finde ich schon cool, aber viele dieser leute sind mir unangenehm. du weißt ja, früher war alles besser *g*.

Was euren Berlin-besuch angeht, auf den ich schon sehr gespannt bin, kann ich euch dsl-nutzern einen Tipp geben: schaut mal unter folgenden seiten nach: stressfaktor.squat.net – das ist DER terminkalender für die linke berliner szene. dort gibt es auch ganz viele links zu den einzelnen projekten und läden. dann vielleicht noch zitty.de, das ist die offizielle programmzeitschrift, die ursprünglich auch aus der linksalternativen ecke kam, wovon aber nicht mehr viel zu merken ist, und zum thema slam vielleicht noch spokenwordberlin.net (oder mit einem bindestrich irgendwo dazwischen), da gibt es auch noch ein paar weiterführende links. und ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, was das chillen angeht. das sollte auch sehr gut möglich sein, wenn das wetter stimmt.

Bei mir kommen schon ab und zu leute vorbei, allerdings weiss ich nicht, ob sie erwarten, dass ich mich darüber freue. das tue ich aber dennoch meistens. und bei euch auf alle fälle.

soviel dazu, ich beende hiermit diesen brief und versuche noch ein paar sätze zu schreiben, in einem anderen word-dokument.

grüsse an alle anderen

s.

ps. wie hältst du es aus, eine so verworrene mail bis hierhin zu lesen? ;- )

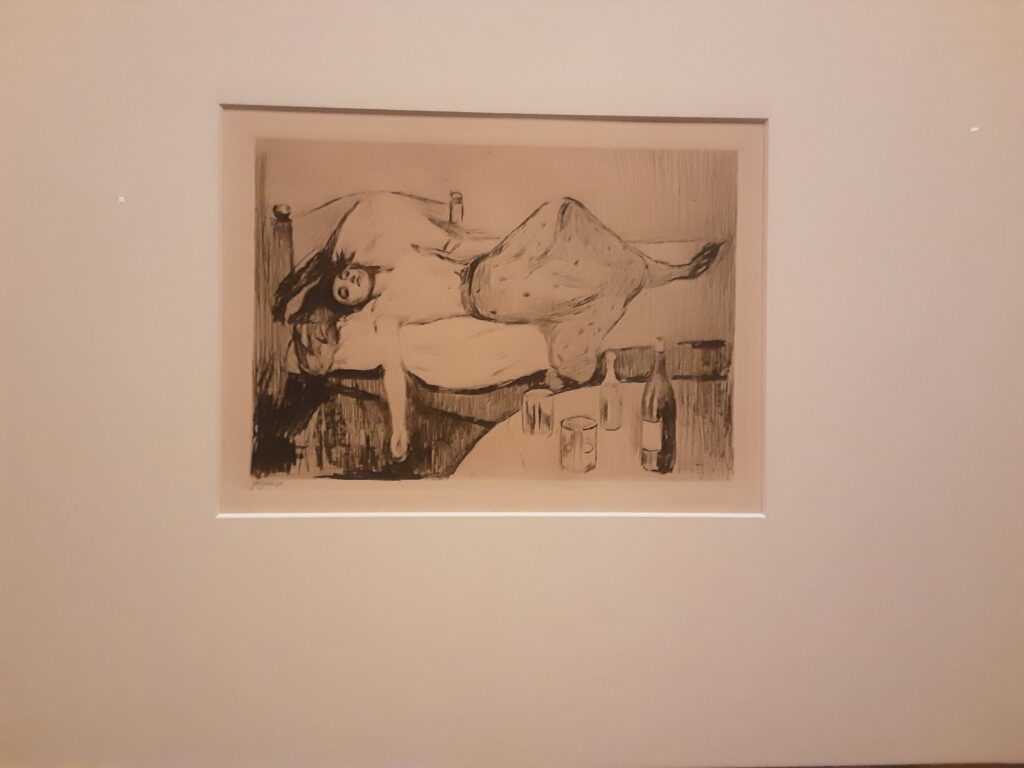

@ Munchmuseet + Vigelandsanlegget

(1.09.25)

Den Kindern und den Betrunkenen sagt man nach,

sie könnten unbescholten die Wahrheit sprechen.

Sie hätten einen Schutzengel,

wo sie so oft instabil auf den viel zu wenigen

zwei Beinen sind.

Und nur die Kinder und die Betrunkenen wissen,

dass die zweite auf Säule machende Strebe im Treppengeländer

mindestens so wackelig unterwegs ist,

wie sie selbst.

20.02.2024

Seit über einer Woche

habe ich einen vorzüglichen

Camenbert im Kühlschrank.

Begeistert entdeckt in der

Feinkostabteilung,

und voller Vorfreude

nach Hause getragen.

Dann war ich eine Weile

abgelenkt und habe

nicht mehr dran gedacht.

Und immer wenn ich mir

jetzt vornehme, ihn endlich mal

zu genießen, dann schrecke ich

ob des heftigen Gestanks

zurück, trotz des köstlich-zarten

Inneren.

Und traue mich nicht mehr ran.

Im Grunde genau so

wie es mir ganz allgemein

mit meinem Leben

auch so geht.

Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.

Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen

(2002-2004)

(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)

Datum: [Mai 2003]

Betreff:

Hi M.,

danke für die schnelle antwort, hat mich sehr gefreut. Ich sitze gerade im büro und gehe der kapitalistischen verwertungslogik nach. Das sieht im moment so aus, dass mein chef im urlaub ist und ich hier den laden-hüter spiele. Nachdem alle arbeit getan ist, die ich für heute geplant habe, und ich schon ewig im netz gesurft bin, mir u.a. die neue [Literatur-Website]-seite angeschaut habe und 13 von circa 800 google-seiten zum thema social-beat gelesen habe, dachte ich mir, schreibe ich doch mal der m. eine antwort, sie hat`s verdient, die fleissige.

Um mein gehirn zu trainieren und dich an meinem leben teilhaben zu lassen, werde ich jetzt mal versuchen, meine letzten tage zu rekapitulieren. Wenn dich das nicht interessiert, überspringe einfach die nächsten absätze.

Am ersten mai war ich gewohnheitsgemäß nicht in kreuzberg. Ich habe mir das ein paar mal angeschaut, bin dann aber dazu übergegangen, ein straßenfest zu besuchen, welches von einer mir bekannten antifa-gruppe organisiert wird (bandito-clan). Letztens kam ein western im fernsehen, der im originaltitel „support your local sheriff“ hieß. Im rahmen meiner neuen tätigkeit als titel-erfinder fordere ich nun „support your local antifa“-bis zu einem gewissen grad und alter. Dort war es ziemlich lustig, erstaunlicherweise trocken (zumindest was den regen betrifft) und es gab mittelmäßige musik, bier und sehr leckere falafel. Da wir keinen bock hatten, ständig nach den hunden zu schauen und eine der sachen, die k.[Hund] relativ sicher beherrscht, das „nicht über die straße gehen“ ist, dachten wir uns, lass sie laufen.

Und sie lief und lief. Hundeparadies. Ab und zu habe ich sie an einem würstchenstand gesehen, und ab und zu kam sie auch mal vorbei um uns zu sagen, dass es ihr ganz gut geht. Interessanterweise stellte sich auch am nächsten tag keine magenverstimmung, auf die ich hunderte euro gesetzt hätte, ein. Deine ersten-mai-erfahrungen passen übrigens ins bild (aus wiesbaden kommen diese steinewerfer also immer *g*) ich hatte den eindruck, dass der erste mai relativ harmlos war im vergleich zu den jahren davor. Natürlich nicht für die, die festgenommen wurden, und je nach haarfarbe in bestimmten stadtgebieten wieder freigelassen wurden (ein freund von mir, mit einem kunstvoll aufgerichteten bunten Iro wurde mal nach einer demo mitten in der nacht in hohenschönhausen ausgesetzt, ost-plattenbauten, nazis usw.) es gab auch gefühlt weniger bullenpräsenz in der stadt, früher fuhren die ausländischen wannen immer schon eine woche vorher mit stadtplan durch kreuzberg, um sich zu orientieren (die bayern hatten natürlich in ihren heckfenstern blau-weiße fahnen). Und es sind immer die gleichen orte: mauerpark, rund um die o-strasse. Na ja, dann gab es noch eine sehr coole party von leuten aus meinem haus, die in einem kunstverein sind und gute kontakte zu einem hausverwalter haben. Der sagt ihnen bescheid, wenn ein haus zwecks sanierung leer ist, und dann haben sie zwei monate zeit, dort projekte zu machen. Der hauptact war am wochenende nach dem ersten mai, und die leute haben sich echt mühe gegeben. Jedes wohnung wurde von einem anderen team gestaltet, meist sah das so aus: großes zimmer party- und auftritts bzw. -legraum, kleines zimmer zum chillen, küche als bar. Aber da gab es je nach team eben auch andere präferenzen. Kombiniert wurde das ganze „hotel stundenglück“ mit ausstellungen, videoprojekten und einem bereich wo man sich zurückziehen konnte und stundenweise selbst die macht über die zimmer bekam. […]

Das dumme an der ganzen sache war nur, dass die veranstalter eine recht gute pressearbeit gemacht haben, um zehn, ankunftszeit, standen circa 150 menschen vor dem haus, zum glück war die strasse vorher abgesperrt. Die türsteher machten ihren job, sie standen die meiste zeit und ließen keinen rein. Das fand ich erst gut, als ich drin war und merkte, dass es draussen voller war. Im nachhinein eine gute entscheidung mit den türstehern, da man sich dadurch drinnen bewegen konnte.

Um halb drei, zeitpunkt des verlassens der party, standen circa 300 menschen auf der straße, und mindestens genauso viele kamen uns entgegen vom u-bahnhof. Das war übrigens das erste mal seit langer zeit (du erinnerst dich vielleicht an die „ich geh nicht weg“-phase, – sie wurde jäh unterbrochen, doch jetzt ist sie aufgrund verstärkter arbeitszeiten und der benötigten erholung wieder da), dass ich mal wieder „downtown prenzlberg“ war. Dort laufen in einer Samstag nacht wirklich unglaublich viele jugendliche rum, von nah und fern. Tja.

Als nächstes stand ein weiteres kicker-turnier an, in einem ziemlichen punkerschuppen, wo sehr gute freunde von mir, die die auch in meinem haus wohnen und k.s[Hund] großeltern sind, sozusagen, ihre jugend verbracht haben. Ein „selbstverwaltetes jungendzentrum“, das älteste berlins. Und ich bin vierter geworden, so weit war ich noch nie. So kanns kommen. Glück im los, sozusagen.

Dann kam der tag mit dem picknick, davon habe ich ja glaube ich schon erzählt, und vorgestern war ich auf einer sehr netten privaten geburtstagsparty, sehr laut, sehr viel bier & andere rauschmittel, und sehr viele schwule kölner, das geburtstagskind kam aus köln. Dazu dann noch ein paar französische juden und russische liedermacherinnen. Manchmal frage ich mich, in welchen katalogen sich bekannte von mir ihren freundeskreis aussuchen, das wirkt sehr erlesen. Zwischen dem Picknick und dem Kickerturnier kam irgendwann noch mal mein direkter nachbar vorbei und fragte, ob wir lust hätte zu grillen, natürlich hatten wir. Das entwickelte sich dann zu einer hinterhof-hausparty mit einer netten anekdote: wir heizen in berlin ja teilweise noch mit kohlen, und es gibt nicht nur briketts, sondern für sogenannte „allesbrenner“ auch sogenannte „eierkohlen“. Da die grill-idee eine spontane war, wurde beschlossen, mit diesen eierkohlen zu grillen. Das war keine gute idee, binnen minuten war der kleine enge hof blau, man hörte nach und nach energisches fensterzuklappen und murren. Dazu kam noch, dass es einen sehr eifrigen grillmeister gab, der die ganze zeit mit einer bierpalettenpappe das feuer wedelnder weise anfachte. Kennst du auch so typen, die mit wahrer begeisterung bei solchen party-aktivitäten aufgehen? Es fand sich dann auch recht schnell jemand, der noch fahren konnte und von der tanke holzkohle holte.

Dieses erlebnis brachte mich zu dem vorhaben, mehr über kohle rauszufinden. Bisher ist es nur ein vorhaben, aber diese steinkohle-braunkohle-holzkohle-eierkohle-brikett-Thematik ist glaube ich gut geeignet, um bei der nächsten party mit unnötigem Halbwissen leute zu langweilen. Nach dem picknicken habe ich mir übrigens noch mit einem freund mal wieder lammbock angeschaut, und während der film im hintergrund lief, haben wir uns, beide SEHR gut mit gras versorgt, mal darüber unterhalten, wie man sich selbst so sieht, wenn man bekifft ist. Laberflash, um nur ein thema anzuschneiden… Und jetzt sitze ich also im büro. Das gute daran ist, dass inzwischen das wetter auch nachgelassen hat, wobei es immer noch nicht wirklich geregnet hat. Das ist ein insider-gag hier, seit wochen werden im wetterbericht gewitter oder mindestens regenschauer angkündigt, aber die finden woanders statt.am rande habe ich gehört, dass es münchen wieder erwischt haben soll.

Jetzt aber mal zum ernsten teil: ich bekomme langsam ein wenig angst, was die ähnlichkeit deiner gedanken mit meinen betrifft. So geht das nicht weiter! Eine hausaufgabe für frau m.: be different. Diese hausaufgabe wird in zwei wochen kontrolliert. Denn ich glaube, ich werde mich nach wiesbaden/mainz aufmachen. Und da ich auch angst vor deinen kontakten zur russischen mafia und irgendwelchen mongolengangs, deren ideologie du scheinbar anhängst, habe, nehme ich dein angebot an :). Ich werde auch brav versuchen, mit tapeten und zimmerpflanzen zu assimilieren, um das biotop kleiststrasse nicht durcheinander zu bringen. Noch bin ich am überlegen, ob ich mich am mittwoch, 28. mai, aufmache, oder erst am Donnerstag. Für den Mittwoch würde sprechen, dass abends im rahmen der minpresmes im schlachthof ein slam ist! Und da mir jemand mal erzählte, dass man dort hingehen sollte….

Kommt natürlich auch darauf an, wie es dir passt, und bei dieser aussage verlange ich jenseits der gastfreundschaft auch ehrlichkeit. Den rückweg wollte ich dann am Sonntag antreten. Hätten wir also vier tage, wo wir uns anschweigen können, denn so viel, wie wir uns schon gesagt haben (60 seiten, nicht schlecht. Da hinterlassen wir den zukünftigen ambitionierten germanisten, die den legendären briefwechsel der in nur einem kleinen kreise bekannten aber dennoch genialen literatin m. editieren wollen, einen haufen arbeit. Weiter so! (ich wollte es ja nicht zugeben, aber auch ich hab`s aufgehoben) War hier eine klammer? : -)

Ich bin echt ziemlich gespannt auf diese begegnung. Der hund bleibt hier in berlin, ich bin ja nicht der einzige (hab mich eben voll verschrieben, und beim anblick der verschreibung fiel mir ein künstlernamen ein, den ich schon so lange gesucht habe: Der 1 ziege. Was hälst du davon?) erziehungsberechtigte dieses hundes. Wie du vielleicht aus schriftlichen äußerungen von mir schon entnehmen konntest, lebe ich in einer stinknormalen langzeitbeziehung, sogar mit zusammen wohnen und so.

Falls du da sein solltest, wenn ich komme, musst du mir erzählen, wie es kommt, dass die leute dich für ein sicherheitsrisiko halten (wer sich selbst zum sicherheitsrisiko für den jeweiligen staat erklärt hat angst vor dem sicherheitsrisiko m. – sei stolz! *g*).

Die sachen mit dem strebertum ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt wie du vielleicht denkst, eigentlich reicht es mir meist auch, durchzukommen, aber wenn ich ein gutes gefühl bei einer sache habe, und das dann nicht in erfüllung geht, dann ist`s doof. Und wenn ich mir eine 2,0-hausarbeit aus meinem sagen wir mal vierten semester anschaue, dann finde ich schon, dass die arbeit, die ich jetzt geschrieben hatte, mehr verdient hätte. Aber eigentlich ist die aufregung darum auch schon lange vergessen, schnell kam die einsicht, dass man sich immer irgendwelchen subjektiven meinungen unterordnen muss, meist leider nur nicht den eigenen.

So, ich gehe jetzt nach hause. Ich hoffe der kuchen hat dir geschmeckt und dein wochenende war gut & erholsam. Wenn nicht, das nächste wochenende kommt bestimmt.

Bis bald

S.

Ps. Ist deine [Literatur-Website]-diskussion ein versteckter hinweis auf dein neues schreib-projekt?

Datum: [Mai 2003]

Betreff:

Hallo M.,

sorry, ich bin kein geheimverschwörungsfantiker-rekrutierer, der mit hilfe versteckter codes neue anhänger wirbt, deren eignung mit hilfe des lösens des codes geprüft wird. (das ist übrigens die standard-ablehnungsphrase für die bewerber, die es nicht geschafft haben *g*).

ich hatte die mail ja im büro geschrieben, und für dieses vergehen bin ich damit gestraft worden, dass die anführungszeichen – richtig geraten – in komische zahlenkombinationen umgewandelt wurden. Irgendwelche kompatibilitätsprobleme, vermute ich mal laienhaft. aber ich denke eigentlich, du müsstest bei solchen problemen bescheid wissen, schließlich kennst du geheime orte im internet, wo es anagramm-generatoren gibt. das finde ich ja supergut, ANAGRAMM-EDITOREN. gib mir mal einen tipp, wo ich die finden kann. was ich ja noch besser finde, sind die wörter, die von vorne und hinten gelesen das gleiche ergeben. und da sieht man, dass fernsehen bildet, es gab mal eine simpsons-folge, in der lisa in so einem streberclub ist… brauch ich dir wohl nicht weiter zu erzählen, kennst du bestimmt. ich sage nur: reliefpfeiler! ob es dafür auch generatoren im internet gibt?

zu meinen super-freizeitaktivitäten(langsam wird das übrigens ein wenig viel, aber jetzt komm ich da nicht wieder raus, morgen feiert eine freundin einweihungsparty, dann kommt ein freund aus hamburg vorbei…, späte rache): neeee, das war nicht alles an einem abend, obwohl man, und da hast du recht, das in berlin auch alles an einem abend machen könnte, rein theoretisch, aber dazu müsste der abend so circa 48 stunden lang sein, oder das klonen wäre billiger. andererseits aber hast du in berlin zwar sehr viele möglichkeiten, was zu tun, aber erstens hast du nicht die kohle, alles zu machen was du willst, und zweitens wird man auch ganz schön faul, oder ist es von vornherein schon. ich mache jetzt rein quantitativ auch nicht mehr, als ich in meiner kleinstadt-jugend gemacht habe.

Also, keine Angst, enttäuscht werde ich nicht sein, solange man nette gesellschaft hat, ist der abend gerettet. und außerdem habe ich ja auch noch zu tun, wenn’s gar nicht anders geht :). um auf deine frage zu kommen (jetzt komm ich wohl nicht mehr drum rum): wenn du den stress auf dich nehmen willst und alle anderen auch, dann würde ich schon lesen (hatte eine ziemlich lange pause, muss ich wohl jetzt anfangen zu üben). aber nur wegen mir brauchst du es echt nicht übers knie brechen, es ergibt sich bestimmt später auch noch mal was. keine hektik. falls es allerdings stattfinden soll, kannst du gerne irgendwelche präferenzen äußern, irgendeinen text, den du hören willst oder so. sag bescheid. Ich beglückwünsche dich zu deinem perfekten tag und gratuliere dir zur baumstammsurfen-meisterschaft. allerdings finde ich deine individualismusfeindlichkeit etwas zu schroff. *g*. manchmal gehen mir zu viele leute auch auf die nerven, aber ich weiss, was du meinst, wenn man selbst irgendwie verschwindet, ist das schon ein nettes gefühl. ich habe als kind irgendwann mal so ein propaganda-buch gelesen über den abwurf der atombombe über hiroshima, und in dem buch stand, dass die piloten, um nicht zu realisieren was sie tun, trainiert haben, an gar nichts zu denken. das fand ich damals irgendwie lustig und habe es auch versucht, sozusagen meditationsversuche verursacht durch sozialistische propaganda. das hätten die wohl auch nicht gedacht. als es das erste mal geklappt hat, fand ich war das sehr cool.

Du bekommst übrigens ein fleißbienchen für die vorbildlich gemachten hausaufgaben. und jetzt wird’s kniffliger, da fällt mir nämlich gerade ein film-zitat ein, mal schaun ob du es kennst: „willst du jetzt ein fleißkärtchen haben?“ ich bin gespannt.

übrigens, von wegen schräge leute kennen lernen: dieser eine typ, von dem ich im zusammenhang mit der party geredet habe, ist, wie mir die partyveranstalterin nach der party erzählte, ein filmproduzent, der in la sein office hat und u.a. triple x produziert hat (hab ich zwar nie gesehen, hört sich aber schon ziemlich protzig an). gestern waren die beiden mit sönke wortmann essen. sachen gibt’s…

ich denke, dass ich mich dann auch schon am mittwoch auf den weg machen werde. parkplatzprobleme sind allerdings eine dumme sache, vor allem mit einem volvo. ist in berlin aber generell auch so, hier ist nur das glück, das direkt vor meinem haus ja die hochbahn fährt, und da drunter kann man gut parken. allerdings wäre es schon gut zu wissen, ob es eine realistische chance gibt, irgendwo in der näheren umgebung zu parken, oder ob man erst drei stationen mit dem bus fahren muss. und ist es dann vielleicht sinnvoll, wenn ich mein fahrrad mitnehme? ich weiss ja nicht, wie man sich normalerweise in wiesbaden fortbewegt.

es gibt zwar keine eifersuchtsdramen hier, da mache ich mir keine sorgen, allerdings bekomme ich ein wenig angst, wenn ich mir die berufsqualifikationen deines freundes anhöre *g*. na ja, schaun mer mal.

also, bis bald

s.

ps. ein ziegenbart – nähäähää.

Datum: [Mai 2003]

Betreff:

Keine Begrüßung, direkter Einstieg: Ein schöner Text. Es wurde mir wieder bewusst, was ich an deinem Stil mag. Dieses leicht absurde, selbst bei sich klingeln und dann angst haben, dabei beobachtet zu werden: herrlich, weil es ja genauso ist. wenn man bei sich selbst klingelt, dann macht man anderen leuten, die einen dabei sehen, keinen vorwurf, wenn sie mal eben bei den herren mit den jacken, die zu lange ärmel haben, anrufen. wir leben in einer komischen welt, und sind selbst komisch.

übrigens, mal kurz vom thema abschweifend: als ich noch ziemlich neu in Berlin war, fragte mich jemand in der U-Bahn, ob „Bonnys Ranch“ schon vorbei war. Ich kombinierte ziemlich schnell, dass dieser Mensch eine Station meinte, und schaute auf den Plan, der in der Bahn hing. Ich fand aber beim besten Willen kein Station mit dem Namen „Bonnys Ranch“ und zuckte mit den Schultern. Dann blickte mich der Typ an und sagte „Na du bist wohl nicht von hier, wa?!“. Als ich dann die Karte näher betrachtete, wusste ich, was er meinte: die Dietrich-Bonhoeffer-Nervenklinik. Bonnys Ranch!

Aber weiter im Text, oder mit ihm: Auch das fiese-Bemerkungen-unter-dem-Tisch-austragen und diese Klingelgeschichte ist so WAHR – es ist ja nicht für einen persönlich, wenn dieser blöde Werbeprospektverteiler klingelt. Ich hoffe, dass diese Berufsgruppe auch unter die Kategorie „Postbote“ fällt und häufig von Hunden gebissen wird ; -)

Ein wirklich schöner Text mit einer Thematik, die mir sehr bekannt vorkommt, ich habe auch oft überlegt, diese Paranoia mal irgendwie zu verarbeiten. doch bevor wir zu den hausaufgaben kommen, wollte ich noch kurz abschließend zu dem wirklich guten text sagen, weiterschreiben wäre interessant, und meine favorite-formulierung ist: „niemals nicht“. Also, mein Zitat war aus Snatch. Kennst du bestimmt, oder? Aber „Draußen ist feindlich?“ Ehrlich gesagt, da fällt mir nichts ein. Ist aber auch schon spät. Also, auch ich habe verkackt. Es steht 1:1. Aber dafür hat mich das lesen deines Textes dazu bewegt, auch endlich mal wieder mit dem arsch hoch zu kommen und was zu schreiben. ich habe nämlichen ein wenig befürchtet, dass dieser kleine Schreibblockadenkobold wieder unter meinem Bett eingezogen ist. Und irgendwie wurde ich wohl auch angehext, denn zuerst kamen zwei komische Gedichte aus mir raus. Und so was mache ich ja nicht. Früher mal, klar, als man noch jung und naiv war. Aber das ist doch schon Jahre her. Würde ich auf Papier schreiben, hätte ich es zerknüllt.

Also habe ich mir verstört erst mal noch eine Tüte gebaut, ein paar alte Sachen von mir gelesen, deinen Text noch mal gelesen und mich noch mal hingesetzt. Es war nämlich echt komisch, ich hatte in letzter Zeit wirklich oft viele so kleine Ideen, aber fast nie was zu schreiben dabei, und dann habe ich auch selten das richtige Gefühl, nach dem Motto: Ja, jetzt könnte da was draus werden.

Naja, und dann kam, sogar durch einen kleinen Aufhänger aus deinem Text, eine winzige ans Licht gekrochen. Ich überleg mir noch, ob ich sie dir gleich schicke, mal schauen. Muss es mir selbst erst noch mal durchlesen.

Also, jetzt wird’s ernst. Texte aussuchen. Uiuiui, auf was hab ich mich da eingelassen – wiesbadener hardcorepublikum. was für einen dialekt spricht man dort eigentlich? ist man sauer, wenn über bestimmtes bier gelästert wird? verstehen die mich überhaupt? Mann, Mann, Mann (auch ein Filmzitat *g*). Aber ich werde versuchen, mein bestes zu geben, das muss allerdings nicht viel heißen :).

Gibt es einen Bierflaschen-Abwehrzaun so wie bei den Blues-Brothers? Oder strikten Pappbecher-Ausschank? Falls du noch für eine Anekdote Zeit hast:

Einmal, als ich in Roskilde war (dort bin ich in meiner Jugend fünf aufeinanderfolgende Jahre lang gewesen, Festivals, ach war das schön! und das beste: Ich werde dieses Jahr wieder auf ein Festival fahren. Mein letztes war 98. Und bei diesem Festival spielen auch Tomte. Kannte ich noch gar nicht, bis ich heute auf Fritz einen song von ihnen hörte. Respekt, Putzfrau M., da kann man auch mal seine Berufsehre zusammen mit dem Besen in die Ecke stellen, nachwuchs-tocotronic, und gar nicht schlecht, doch doch.) Abschweifen innerhalb einer Anekdote – entschuldige: also Roskilde-Festival, wir wollten um ein uhr (nachts) zum ministry-konzert. hatten noch zeit und kamen an der größten bühne vorbei. dort spielten- man glaubte es nicht, die sex pistols und versuchten ein comeback. und sie wurde wie wahre punks empfangen – mit bierflaschen. die alten herren zogen es dann vor, das konzert abzubrechen. so siehts mit den legenden aus. das nur kurz dazu. danke.

Drei Texte also gleich, okay, mal schauen. und dann erzählst du mir so nebenbei, dass ein 21jähriger berliner mich nachmacht und damit geld verdient! na ja, aber ich will ja auch gar kein pop sein, obwohl ich spiegel lese *g*.

übrigens, falls du einen bestimmten artikel suchst, sag bescheid, ich habe ein ganz ansehnliches archiv inzwischen…. Ich finde übrigens 11% ist doch schon ganz gut, obwohl ich echt nicht verstehe, wie eine roland-koch-cdu überhaupt noch stimmen bekommen kann, das ist doch echt traurig. wie kommt der überhaupt nach amerika? hihi, das war aber schon eine coole aktion. na ja, bei uns gibt es auch immer so lustige spassparteien fürs landesparlament: Zum beispiel KPD/RZ – Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum, oder FAZ, als Gegenpartei zur KPD/RZ gegründet, weil Kreuzberg und Friedrichshain zusammengelegt wurden. FAZ heißt Friedrichshainer Amorphe Zentralisten. Die bekommen dann immer so zwei bis vier Prozent oder so, und als sie einmal unverhofft gewählt wurden, sind sofort alle zurückgetreten und haben von der Kohle ne Party geschmissen.

Du hast absolut recht, was die [Literatur-Website] und die nicht vorhandene Werbung betrifft. und auch so finde ich die umgestaltung auch gar nicht schlecht. ich bin ja auch schon ein wenig gespannt, was die neue anthologie so bringt. So, jetzt habe ich meinen neuen text noch mal gelesen, und da die straßenlaternen gerade ausgehen und die vögel anfangen zu singen, ist mein zustand so weit fortgeschritten, dass ich dir diesen text mit ranhänge. allerdings ohne jegliche gewähr, ich selbst find ihn irgendwie – na ja.

ich wünsche einen schönen tag, und stelle fest, in einer woche können wir all die fragen, die in den mails untergegangen sind, mal bei einem bier, oder whatever, klären. das stimmt mich froh.

bis demnächst

s.

ps. grüße an all die anderen, schließlich muss ich mich ja langsam beliebt machen 🙂

Datum: [Mai 2003]

Betreff:

Guten Abend Frau M.,

ich werde mich bemühen, den zeitpunkt des absendens dieser e-mail so zu wählen, dass man den inhalt noch für glaubwürdig befinden kann.

du siehst, ich bin schon wieder ganz schön spät dran – und schräg drauf. aber man soll es sich ja gut gehen lassen, und das tue ich dann auch. Eigentlich wollte ich schon spätestens vor zwei stunden eine antwort an dich verfasst haben, weil du willst ja auch wahrscheinlich langsam wissen, was sache ist. aber mich haben noch – achtung, tv-junkie-bekenntnis – zwei sendungen aufgehalten, schlimmerweise im musikfernsehen. aber so schlimm war es dann doch nicht, weil es schon relativ spät war, und je später die uhr, desto besser die sendungen. in der einen ging es um deutschpop – grausiger titel, meinte aber so sachen wie tocotronic und rocko schamoni und wurde von charlotte roche präsentiert, die ich für ziemlich fähig halte.

die zweite sendung beschäftigte sich in diversen interviews und musikvideos mit der scheinbar zur zeit unheimlich hippen underground-mainstream-band the white stripes. deshalb kann man die halb zurückgelehnte schreck-haltung, die man einnehmen würde, wenn jemand sagen würde, ich habe zwei stunden mtv und viva geschaut, aufgeben, oder? (natürlich gingen auch diverse musikvertiefende substanzen über in die blutbahn – daher bitte ein wenig verständnis für die verwirrten gedanken)

also, zur sache: unglaublich aber wahr, ich habe gestern in der bahn einen mitarbeiter der chinesischen botschaft getroffen, und der hat mich mit sars angesteckt, jetzt kann ich leider nicht kommen und kann an deiner lesung nicht teilnehmen. schade.

neenee, keine angst, du hast mich genug eingeschüchtert, ich bin dabei! und inzwischen habe ich auch fast all meine reisevorbereitungen getroffen, so dass ich ziemlich genau auskunft geben kann, hoffe ich: ich dachte, dass ich am mittwoch so am frühen abend, späten Nachmittag, such dir was aus, ankommen wollen würde, damit man noch genug zeit hat, bevor man irgendwo hingeht, zum slam oder so. also so circa fünf. man kann das ja nicht wirklich planen. und ich dachte auch bis vor kurzem, dass die entfernung berlin-frankfurt (tschuldigung, wiesbaden *g*) um die achthundert kilometer sein würde. dont ask me why. jetzt sagte mir ein schlauer internet-routenplaner, dass es nur knapp sechshundert kilometer sind, und davon über 90 prozent autobahn. also denke ich, dass ich nicht mehr als fünf-sechs stunden brauche, daher werde ich hier so um 12 losfahren. vielleicht verschätze ich mich ja auch total und gerate in eine dieser sagenhaften ferienreisekolonnen und brauche 23 stunden. mein plan aber ist, so zwischen fünf und sechs in der kleiststrasse in wiesbaden verzweifelt einen parkplatz zu suchen. meinst du es ist angesichts des geballten wissens eines internet-routenplaners und diverser stadtplandienste so kompliziert, die kleiststrasse zu finden, dass wir uns irgendwo treffen müssen? ich glaube, ich versuche meinen indianerinstinkt aus der kindheit wieder zu finden und auf den richtigen pfad zu kommen.

schwieriger wird es da schon mit dem erkennen, da hast du recht. aber du weißt ja ungefähr wie ich aussehe, und ein klingelschild wird mir ja auch erst mal weiterhelfen. allerdings kannst du mich ja auch total verarschen und ein kind aus der nachbarschaft dafür bezahlen, dass es sich eine tulpe ins knopfloch steckt und vorgibt, m. zu sein. aber so fies bist du glaube ich nicht.

ich bin jedenfalls gespannt aufs bezupfen und in die taschen gucken, und du kannst deinen leuten ja einfach sagen, dass du einen armen bekannten aus der ostzone kurzzeitig aufnimmst, das kam früher in der gegend glaube ich ganz gut, wie es jetzt ist, weiss ich nicht :-).

du siehst, ich bin gut gewappnet und reisefertig – dat klappt schon. allerdings bin ich noch nicht schlüssig, welchen text ich nehme, vielleicht den […], den ich dann in drei teile teile oder so. oder ich schreib noch was – es fließt gerade wieder, glücklicherweise. aber ich hab ja alles dabei, laptop und so. und der feiertag ist natürlich auch sehr gut, wenn das wetter dann noch stimmt, könnte das ein netter tag werden. na ja, alles weitere kann man dann ja vor ort bequatschen, was so generell an dem wochenende geht usw.

dein text für die lesung ist echt lustig, sehr gut! und danke für das lob, ich war über den perspektivenwechsel auch ein wenig überrascht, aber es ging ja irgendwie, war halt ein komischer abend, erst das mit den gedichten…. natürlich haben die sich nicht gereimt, das wäre ja noch schöner 🙂

so, dass war es erst mal, schließlich muss ich das zeitlimit ja einhalten…

bis übermorgen

s.

ps. wenn du übrigens meinst ich sollte meinen plan, was die zeit oder irgendwas anderes betrifft ( z.B. so vorwitzig sein und die kleiststrasse alleine suchen) ändern, dann sag es mir.

Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.

Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen

(2002-2004)

(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)

Datum: [Ende April/Anfang Mai 2003]

Betreff:

Hallo M.,

ja, auch hier war frühling und er wurde sehr genossen, inklusive frühstück auf dem dach. allerdings macht der lenz gerade eine pause, so dass ich dazu komme, dir zu antworten…

[…] schön dass du nicht nur von mir zuspruch gefunden hast und auch andere deinen roman gut finden. wie kamst du darauf, dass er egozentrisch wirken könnte? mutig fand ich allerdings, dass du ihn zu der [Literatur-Website] gestellt hast, da er doch schon ziemlich lang ist. aber vielleicht liest es ja doch jemand, lohnen würde es sich ja auf alle fälle.

hier hat vor vier oder fünf tagen mein versuch geendet, deine mail zu beantworten.

inzwischen ist wiesbaden ja für diverse sachen bundesweit berühmt geworden. da reicht es wohl nicht mehr, barfuß durch die stadt zu laufen…*g*

jetzt hat das semester wieder voll angefangen, und damit rumsitzen mit hundert leuten in einem raum für fünfzig. aber ich glaube jetzt auch wieder an vorsehung: ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, dieses semester wieder große schritte in richtung ende zu machen, hatte mir relativ viele veranstaltungen ausgesucht (das bedeutet bei mir 6).

jetzt, wie auch fast jedes semester, habe ich festgestellt, dass zwei davon ersatzlos gestrichen sind und eins so verlegt wurde, dass ich nicht mehr hingehen kann… also sehe ich das als zeichen, mache nur noch drei veranstaltungen und genieße den sommer… der ja inzwischen scheinbar wirklich einzug gehalten hat. achso, hatte ich ganz vergessen zu sagen: frohe ostern! bist du ein familienmensch, so mit gemeinsamen eiersuchen und so? ich komme gerade vom dach, das blöde daran ist, da kann ich den hund nicht mitnehmen, und den laptop hatte ich auch noch nicht mit oben, sollte ich vielleicht mal probieren. und kaum sind die ersten warmen sonnenstrahlen da, ist der krieg zu ende und die leute wieder allesamt freundlich. komisch oder?

was macht die wiesbadener bürgermeisterwahl? und dein lese-projekt? deine ferien sind jetzt wahrscheinlich auch rum, oder? wie sieht dein zeitplan denn jetzt aus, viel zu tun?

ich habe am karfreitag um zwei uhr nachts meine hausarbeit beendet, juhu, ich habs geschafft. Falls du etwas zur (bis zu dieser revolutionären hausarbeit) unterschätzten rolle des adels im mittelalterlichen stralsund wissen willst, frag mich. ich hätte aber auch nichts dagegen, mich mal mit einem anderen thema zu beschäftigen. muss ich ja auch noch, meine slam-poetry arbeitet wartet noch, thema wird wahrscheinlich „was war social beat“ oder so. aber da habe ich gerade eine fristverlängerung bis ende juni rausgeholt, bis dahin habe ich schon wieder zwei andere referate auf dem plan…

und da kommst du ins spiel: die begründung für die fristverlängerung war, dass ich noch ein porträt der jungautorin M. einbauen will, dafür müsste ich für recherchearbeiten nach wiesbaden kommen, hättest du ende mai noch eine matratze frei? : -) nee, mal ohne spass, das ist schon eine ernste frage: ich will vielleicht wirklich zu recherchezwecken zu der minipressenmesse, vorher muss ich noch mal das programm genau checken, ob die reise sich auch überhaupt lohnen würde, aber ich habe gehört, dass wiesbaden nicht weit weg von mainz ist. allerdings kenne ich dort nicht wirklich viele leute (bisher kein großer verlust, aber irgendwann rächt sich so was halt…). also wenn du irgendwelche näheren geografischen informationen über das verhältnis mainz-wiesbaden und die dortige situation der übernachtungsmöglichkeiten hast, lass es mich wissen.

dann kann ich mir ja auch mal vor ort den haufen der berlinreisewilligen anschauen und im auftrag der zonenverwaltung feststellen, ob ihr überhaupt einreisetauglich seid…

bis denne, ich muss jetzt zu einem kickerturnier…

und habe schon seit wochen nichts mehr geschrieben, das ist ärgerlich, ich muss mir noch ein paar persönlichkeiten abspalten, um alles zu erledigen. vielleicht hast du durch deine verbindungen zur unterwelt ja einen Tipp, auf welchem markt man die kaufen kann

fröhlichen sommer noch

s.

Datum: [Mai 2003]

Betreff:

Guten Abend Frau M.!

Um ihre Frage zu beantworten, der oft unterschätzte Adel bestand natürlich aus Minne-Freaks. Der letzte Rügensche Fürst zum Beispiel war selbst Minnesänger, und er lernte sein Handwerk bei einem bürgerlichen Musiklehrer.

Soviel dazu :-). Nächste Woche kann ich mir den Schein abholen, und dann habe ich das Thema erst mal hinter mir gelassen, zum Glück!

Was machen deine Studien-pläne? hast du die 18 SWS zusammen? (Bist du wahnsinnig?! Es ist Sommer! *g*)

Deine Anpreisungen des Rheinlands haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Ich kenne selbst die schönsten Frauenbeine immer nur vom stampfen des Sauerkrautes, Wein wächst hier glaube ich nicht…

Meinst du ich könnte die Lücke füllen, die Moke hinterlassen wird? Meinst du, dass ich mein Image aufrecht erhalten kann, und du deins, falls ich dein Angebot annehme? Ich weiss ja nicht…

Aber im ernst, es ist echt schade, dass sich in Deutschland noch kein flächendeckendes Backpacker-System durchgesetzt hat. in Berlin gibt es jetzt glaube ich so was, in Hamburg auch, aber das wars dann glaube ich. Weil, Jugendherbergen sind ja nun wirklich mit so vielen schlechten Erinnerungen behaftet, dass man sich da nicht freiwillig hinbegibt, und Hotels sind meistens schon zu teuer. Dazwischen gibt es nix vernünftiges. Vielleicht wäre die Minipressemesse ja auch was für dein Vorhaben mit […]. Schließlich ist das angeblich der Ort, wo sich kleine Verlage und zeitschriften präsentieren. So heißt es jedenfalls. Wie gesagt, ich muss mir das programm noch mal anschauen. Hast du davon denn schon mal was gehört, ist ja schließlich mehr oder weniger bei dir um die Ecke, oder?

Die Sache mit dem Test für die Berlinreisewilligen muss ich mir noch mal genau überlegen, die Ausarbeitung werde ich dir zukommen lassen, inklusive lösungsbogen :-). Es gibt echt viele Tests zu jedem Scheiss, oder? Ich glaube ich werde Test-Tester, muss es ja geben, so was.

Ich bin gespannt, was die [Literatur-Website] in den nächsten Tagen/Wochen so macht, von wegen Anthologie und so. Allerdings bin ich eher zurückhaltend gespannt, denn ich habe den verdacht, dass die Bande etwas überfordert oder lustlos ist, ich habe ja auch schon eine weile nichts mehr hochgeladen. selbst die nwo ist inzwischen recht still geworden, habe ich den eindruck. aber solange es nichts besseres gibt, muss man halt damit vorlieb nehmen, nicht wahr? Es ist eben jetzt kein besonders kleiner kreis mehr, in dem man gut diskutieren kann. aber was erzähle ich das dir, du bist ja die alte [Literatur-Website]-häsin, schließlich schon viel länger dabei als ich. war es früher eigentlich besser? war früher nicht alles besser?

Hast du schon mitstreiter für deinen leseabend gefunden? wie geht’s dir sonst so? was macht der krieg, der frieden, das leben, freunde, feinde? Wieso isst du keine eier, wenn du lamm isst, kann es ja wohl kaum am vegetarismus liegen, oder stosse ich da jetzt bei dir auf die schrecklichen geheimnisse?

dein verdacht bei mir war fast richtig, ich schreibe nicht oft über mich, weil ich meine schrecklichen geheimnisse sammeln werde und dann später irgendwann zusammen veröffentlichen. so habe ich mir das vorgestellt.

Hier ein kleiner Filmtipp für die PoWi-Studentin: Herr Wichmann von der CDU. Eigentlich ein trauriger film, denn er erzählt die wahrheit. über wahlkämpfe und kandidaten. ist von andreas dresen, den man fast uneingeschränkt empfehlen kann, zumindest aber halbe treppe, nachtgestalten und mein favorite: raus aus der haut.

bei mir gabs ostern auch eine überraschung, die ähnlich ist wie deine einkaufserfahrung. pünktlich zum abend des donnerstags stellte sich meine pollenallergie ein (zum glück richtet die sich nicht gegen die wirklich wichtigen pollen …). das hieß, dass ich bis dienstag warten musste, um mir beim arzt, wo es natürlich supervoll war, ein dämliches rezept abzuholen. also sah ich das ganze wochenende aus, als hätte ich versucht, mir die birne wegzukiffen, leider sah ich nur so aus, rote osterhasenaugen.

jemand, der das wirklich versucht hat, schleppte mich auch letzten dienstag in meine lieblingslokalität (bandito rosso), angeblich wäre da ein kickerturnier. allerdings hat sich sein kurzzeitgedächtnis selbst mit seinem langzeitgedächtnis verwechselt, denn es ist erst heute, also die gleiche verabschiedung, ich muss jetzt kickern gehen. Ansonsten bin ich optimistisch, in nächster zeit wieder was zu schreiben, das muss jetzt mal wieder sein. lass es dir gut gehen, und auch den anderen.

bis bald

s.

ps. habe gerade in einer fußnote gelesen, dass es einen aufsatz gibt (medien-powi-seminar), der heißt „the future does not exist, forecasters try to invent it“ – finde ich einen guten titel. es gibt zu wenig gute titel, siehe die deutschen titel für kerouac-romane. ich lese gerade „the subterraneans“ zu deutsch be-bop, bars und weißes pulver. na ja. vielleicht werde ich ja anstatt test-tester titel-erfinder. ma gucken.

Datum: [ Mai 2003]

Betreff:

Hallo M.,

erstens: vielen dank für deine mail. und das ist keineswegs eine floskel, die sich vielleicht auch schon in unsere konversation eingeschlichen haben könnte, nein, ich meine das so: vielen dank für deine mail.

ich hatte heute einen sehr perfekten tag, eigentlich. und schon eine ganze weile eine ganz nette zeit, davon später vielleicht mehr, aber heute bin ich mit freunden, die auch in meinem haus wohnen und die die mutter von k.[Hund] besitzen (schreckliches wort für diesen umstand…), morgens um 12 auf den kreuzberg gegangen (ein park auf dem namensgebenden berg), picknicken, dann hab ich mich mit einem anderen freund getroffen, wir wollten eigentlich alte ärzte-platten versuchen auf cd zu bekommen, da wir aber ziemlich früh merkten, dass uns die nötige software fehlte, haben wir uns auf den balkon gesetzt und eine tüte nach der anderen in der sonne geraucht, und jetzt wollte ich gerade wieder zu meinen nachbarn gehen und weiter einen schönen abend haben, dachte mir ich schau mal nach meinen mails und dann merke ich, dass der tag wirklich ein guter ist (das ist schon ein wenig übertrieben, stimmt aber doch irgendwie), weil deine mail, was du geschrieben hast, passt so richtig gut zu meiner gesamtstimmmung.

Du hast absolut recht. natürlich erwartet man es irgendwann, dass seminare nicht stattfinden, aber man ärgert sich trotzdem, vor allem weil man eben bis zum ersten semester-tag davon ausgehen muss, dass das alles stimmt was im kvv steht, obwohl man genau weiss, dass es nicht stimmt. […]

und auch über deine andere klage habe ich mich sehr gefreut, weil so ging es mir auch, genau so. ich habe mir den blöden schein abgeholt, für meine arbeit (du merkst vielleicht schon die negativen schwingungen…) eine zweikommanull. ist ja auf den ersten blick nicht schlecht, ich will mich auch nicht beklagen, aber ich habe im gesamten geschichte grundstudium und auf meinen ersten hauptseminarsschein jeweils eine 2,0 bekommen. dann habe ich ausgesetzt, ein jahr oder so, einen politikschein gemacht, mit 1,0, der wie ich dachte auch recht anspruchsvoll war, und hatte mir jetzt zum ziel gesetzt, die arbeit besser als 2,0 zu machen. hört sich wahrscheinlich ziemlich streberhaft an, aber ich sah das eher als bestätigung, dass es sich gelohnt hat, weiterzustudieren, und die pause nicht auf ewig auszudehnen. das hat mir der politikschein suggeriert, und paradoxerweise meinte die professorin auch (sie ist auf alle fälle anspruchsvoll – das bestätigt die durchfallrate, es gab echt einige leute, die keinen schein bekommen haben, das kommt hier inzwischen recht selten vor), dass ich ja gar nicht so schlecht wäre, das problem bloss meine sprache wäre, die zu „publizistisch“ wäre. was dem politikprof gefiel. lerne: zwei verschiedene fächer an ein und derselben uni können galaxien entfernt sein. entschuldige meine abschweifung.

Doch ich wollte nur unterstreichen, dass du recht hast, die uni ist eine komische veranstaltung. eben auch mit den profs, aber auch wie du sagst mit den anderen leuten. sicherlich, dadurch dass ich beim asta gearbeitet habe, hatte und habe ich viele kontakte (der streik, dass war auch ein riesen-sozialisiationsbeschleuniger), aber ich bin raus. ich hatte ausgsetzt mit der uni, ich war einige zeit nicht da, und in diesem universum ändert es sich rasant. es gibt kaum mehr jemanden im asta oder im selbstverwalteten cafe, den ich noch aus meiner aktiven zeit kenne.

ich bin ein studi wie jeder andere und ehrlich gesagt auch ziemlich menschenscheu geworden. ich kenne genug leute, ich muss niemanden mehr an der uni kennenlernen. damit will ich nicht sagen, dass die, die das machen, doof wären, es ist nur so: ich habe es hinter mir. ich finde seminargruppentreffen inzwischen recht schrecklich, meist. es gibt natürlich immer ausnahmen.

andererseits finde ich es auch gut, dass es inzwischen aus aktuellem politischen anlass wieder ansätze einer aktiven studischaft gibt (berlin ist megapleite und der ruf nach studigebühren wird wieder laut). Diesmal stehe ich allerdings aussen, bei der letzten derartigen auseinandersetzung war ich mitten drin. verhandlungen mit blöden cdu-senatoren.

das lustige ist: der jetzige senator (pds) ist der onkel eines meiner besten freunde und relativ cool drauf, ich könnte mir auch kaum vorstellen, mit dem verhandlungen führen zu müssen. soviel nur dazu, ich schweife schon wieder ab, aber mein schreibstil, wie ich herausgefunden habe, ähnelt dem, der kerouac zugeschrieben wird: dicht sein und drauf los schreiben – ich beschäftige mich gerade zwangsläufig mit literaturtheorie der jüngeren vergangenheit, sehr interessant.

also, zusammengefasst: ich find es ganz gut, dass scheinbar wieder vermehrt leute politisch aktiv werden (übrigens, die rigaer wurde gestern geräumt), und würde auch gerne als alter aktivist gute und weise ratschläge geben, wurde bloss bisher nicht gefragt *g*.sonst halte mich mich der uni fern.

manchmal beneide ich auch die freundlichkeits-überschäumer. doch meist belächele ich sie (psychologischer schutzmechanismus – ich denke, sie sind nur oberflächlich freundlich, haben keine richtigen freunde, oder so).

Ja, ich verlaufe mich noch in berlin. ich wohne jetzt seit sechs jahren hier. früher bin ich manchmal ziemlich verpeilt mitten in der nacht aus dem bandito zu meiner freundin, die in moabit wohnte, mit dem rad gefahren, da musste ich durch den tiergarten, und hab mich dort dann verfahren, was sehr schön ist, wenn der morgennebel gerade sprichwörtlich über dem rasen aufsteigt. und zur orientierung kann man in notsituationen die siegessäule heranziehen, doch manchmal, wenn man sie dann wieder sieht, fragt man sich: wie bin ich denn jetzt hier her gekommen?

und auch sonst, berlin ist schon ziemlich gross, so dass du an ecken, die du nicht kennst, schon einen stadtplan brauchst. aber das ist ziemlich normal, die urberliner allerdings tun dies nicht, weil sie sich einfach nicht an ecken aufhalten, die sie nicht kennen.

Was deine befürchtungen unserer begegnung angeht: ich gebe zu, auch ich bin gespannt, obwohl du ja eigentlich im spannungs-nachteil bist, schließlich hast du ja wenigstens schon mal einen kleinen eindruck von mir gewinnen können: ich allerdings spekuliere jetzt über siamesische zwillinge (handpuppen oder vögel auf der schulter) a la south-park und bin sehr gespannt. doch du hast recht, ich denke wir brauchen uns da keine allzu großen sorgen machen.

ich fänds natürlich schon cool, wenn wir uns treffen könnten, das mit der übernachtung ist auch immer noch prioritär bei mir, obwohl ich auch gerade eine liste mit privaten übernachtungsmöglichkeiten in und um mainz gefunden habe, so ab 25€ pro nacht, das ist zwar auch nicht billig, aber besser als hotel, und wir hätten sozusagen keine zwangssituation, ich will ja auch ein wenig arbeiten, und dabei störe ich ungern jemanden, falls du weißt, was ich meine, das ist jetzt nicht negativ gegen dein angebot oder so, vielleicht kann ich mir ja das auch gar nicht leisten und ich hab nur dein angebot oder den großen innenraum des volvos… muss ich mal genau ausrechnen, und auch mal diese angebote auschecken, also anrufen, können sich ja auch am telefon schon total blöd anhören. ich halte dich auf dem laufenden. allerdings sind auch g8-reiseverpflichtungen sehr ehrenwert.

diese messe – na ja, das war wohl vor zehn jahren der geburtsort des sogenannten social beat, das was ich gerade in meiner noch fehlenden hausarbeit behandle. allerdings ist dieses phänomen recht schnell verloschen, oder besser gesagt es glimmt halt noch aber mehr auch nicht. deswegen erhoffte ich mir davon etwas, und das programm ist auch nicht ganz so übel. ma schauen.

deine [Literatur-Website]-von-früher-geschichten sind ja ziemlich faszinierend. da war ja mal richtig was los, hab ich ja ziemlich viel verpasst. ich bin auch ein wenig gespannt, was die anthologie angeht, und auch die neue seite, wie gesagt, sie versuchen ja schon irgendwie recht gut, der ganzen sache herr zu werden. auch dein cleverer versuch, mit einem auszug aus […] in letzter minute noch teilzunehmen, ist mir nicht entgangen :-). Warum nicht!

Zum thema eier: meine oma hatte bis vor einem halbe jahr hühner, und da das nicht so weit von berlin ist, habe ich oft frische eier aus von oma kontrolliertem anbau gehabt, und das ist ein riesenunterschied. inzwischen ist sie zu alt, um jeden morgen die hühner zu füttern, und ich muss supermarkt-eier essen. oder vom wochenmarkt, und bei eiern schmeckt man wirklich einen unterschied, diese normalen teile aus käfigen kann ich auch nicht mehr essen. klingt zwar etwas biolatschen-hippie-öko-mäßig, ist aber so.

also, ich muss jetzt schluss machen, erinnere mich daran, dass ich nächstes mal noch erzähle, was ich für eine tolle woche hatte, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. ich geniesse jetzt mein leben weiter.

bis dann

s.

grüße alle anderen netten menschen, die du triffst

Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.

Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen

(2002-2004)

(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)

Datum: [2003]

Betreff:

Hallo M.,

man, ich hatte schon gedacht, dass du dir vorgenommen hast, nicht mit leuten zu kommunizieren, die angesichts der kriegswirren wirre gedanken produzieren…, glück gehabt. langsam habe ich inzwischen ein loses kriegstagebuch zusammen, da ich immer noch wenn ich zeit habe, die gedanken die ich gerade habe, aufschreibe. das interessante daran ist, dass sich die sicht auf die dinge doch deutlich unterscheidet, von mal zu mal.

doch leider kommt das andere schreiben dabei zu kurz, zumal ich jetzt fest entschlossen und von der zeit gedrängt bin, meine hausarbeiten zu beginnen (abgabeschluss erster mai – wie passend). vom vorlesen mal ganz zu schweigen, denn da ich mir ja vorgenommen habe, nicht mehr unvorbereitet auf die bühne zu gehen, und ich keine zeit zum vorbereiten habe… umso mehr freut es mich, dass du wenigstens den Entschluss hattest, zu einem slam zu gehen… und es lag ja letztendlich nicht an dir… Und Gratulation natürlich für die Entfragmentierung des Romanfragments.

–> gerade habe ich überlegt, was ich dir jetzt zum thema krieg schreiben kann, um deine Fragen zu beantworten, dann fiel mir nichts ein, ich habe was gegessen, eine tüte geraucht und mich überreden lassen, ins kino zu gehen. jetzt, nach einer weiteren tüte und spät in der nacht muss ich dir unbedingt eine Kino-Empfehlung aussprechen: Adaption. Ich weiss nicht genau, ob in deiner Film-Hitliste „Being John Malkovich“ vorkam, in meiner ist es jedenfalls so. und wenn du den magst, wirst du adaption auch mögen. Es passt auch zum Thema: Schriftsteller-Probleme. Nicht nur dass Leute die man kennt als Vorlage dienen, es ist noch schlimmer. Aber ich will nicht zu viel verraten. Aber doch schon ein komisches Gefühl, berücksichtigst du so was beim Schreiben, dass deine WG-Mitbewohner das mal lesen könnten und was die so denken? Hab ich ja bisher nicht gemacht, bis mir der typ geschrieben hat. Hab ich schon erzählt, dass er mir geantwortet hat und meinte, er wüsste nicht, wer ich bin, ich soll ihn aber mal ansprechen? Das finde ich voll lustig, es verleitet zu komischen Gedankenspielen (besonders nach dem Genuss des Films): Er weiss nicht, wer ich bin, weiss aber dass es mich gibt. ich weiss das, weiss wer er ist und bin mir ziemlich sicher, dass er mich wie man so sagt „vom sehen kennt“, mich aber wohl nicht zuordnen kann… na ja, ist das verwertbar?

voll clever, wie ich vom thema krieg abgelenkt habe, oder?! *g* Aber so ganz kann man sich dem ja nicht entziehen. Wie gesagt, ich bin gerade nach hause gekommen, es ist jetzt knapp eins, und ich bin live dabei, wie im moment die B-52 Bomber in der Royal Airforce Base Fairford/UK beladen werden. Dank meines immensen Nachrichtensenderkonsums in den letzten Tagen (dies auf die Frage, woher ich meine Infos bekomme, Internet spielt da bei mir eine ganz kleine Rolle, bis auf einmal indymedia pro tag, um die wahrheit zu erfahren : -) ) weiss ich inzwischen, dass diese Flugzeuge so fünf sechs stunden brauchen, um ihren job zu machen: Menschen töten (das sagt übrigens keiner, dieses flugzeug wird jetzt beladen, fliegt ein paar stunden und tötet dann menschen, es ist immer nur von „erreichen des zielgebiets“ die rede. daher hast du recht, er ist surreal, der krieg – er wird nicht vermittelt. was mich allerdings wirklich trotz meiner kritik und medienverseuchter abgeklärtheit aufs heftigste geschockt hat, war sgt. john riley, einer der us-kriegsgefangenen. wie gesagt, ich leide an ntv-n24-cnn-bbc-skynews-nbc-überkonsum und habe mitbekommen, wie dieses kriegsgefangenen-video das erste mal gezeigt wurde, auf n24. eine halbe stunde später gab es die erste meldung auf cnn, dass es so ein video geben sollte, dann kam eine pressekonferenz mit rummy, wo er sagte, dass die ausstrahlung eines solchen videos die genfer konventionen verletzen würde (dabei habe ich ein neues wort gelernt: humiliation), und so etwas zu tun sei nicht sehr schlau. ich überlegte, ob er jetzt auch die deutschen nachrichtensender angreifen würde.

Sgt. Riley schockte mich, weil er sehr sehr sehr ängstlich war. das erste menschliche gesicht in diesem krieg. da hat die pr des irak gewirkt, es sah so aus, als ob er echte todesangst hatte. wie ein wildes tier, dass man gerade eingefangen hat und in eine kiste gesperrt, so verschüchtert. das fand ich echt hart, und das bestärkt mich in der hoffnung, dass dieser krieg etwas bringen könnte im hinblick auf die erkenntnisfähigkeit der menschen. inzwischen nennt man das glaube ich auch vietnam-effekt. wenn solche bilder zu sehen sind, könnten ein paar mehr leute über kriege allgemein nachdenken… allerdings ob es für eine bewegung reicht? ich weiss nicht, irgendwie ist die bewegung ja schon da, immerhin sind hunderttausende auf den strassen (sogar in wiesbaden *g*), aber es fehlen die wirklichen inhalte und ziele, oder? ich war übrigens nicht da, ich hatte in meiner „aktiven“ zeit, beim asta, so viele demos organisiert und absolviert, dass ich noch fünf jahre demoabstinenz auf meinem konto gut habe. und dieses konto füllt man in berlin ja wirklich, du hast recht, einmal pro woche auf, weil man zufällig, wenn man aus der u-bahn kommt, in eine demo gerät. und ich spare auf den ersten mai – quatsch.

habe ich jetzt einen gedankenstrang vergessen? ich weiss es nicht genau, es ist spät und ich muss dringend eine neue tüte drehen, deshalb nur noch ganz kurz: Warmer Damm?! Schon allein wegen diesem namen würden tausende berliner schwule nach wiesbaden ziehen, wenn sie davon wissen würden, glaube ich :-).

Aber auch ich bin wahnsinnig froh über den frühling, das ist in berlin echt die schönste jahreszeit. wenn man in einer großstadt erlebt, wie das leben wieder erwacht, ist das echt cool. wiesen, ufer, parks, seen und wälder sind voll, genau wie die bürgersteige mit cafe-stühlen, ab und zu wehen nette lüftchen in die nase und man denkt wieder drüber nach, mal über den flohmarkt zu gehen. macht schon spass. also auf auf und das dach eingeweiht! berlin ist übrigens gerade jetzt eine reise wert, nur so am rande : -)

K.[Hund] geht es sehr gut, bin heute mit ihr im Wald rad gefahren, das findet sie glaube ich ganz gut. sie bedankt sich der nachfrage und übermittelt ihrerseits die besten wünsche. aber du hast recht, der winter passt ihr besser, nicht nur wegen ihrer husky-gene. ihr paradies wäre eine winter mit viel schnee, aber trotzdem seen mit wasser, in dem man schwimmen kann.

Zum thema kinder vor bösen hunden retten und auf den arm nehmen kann ich dir gerne mal einen erfahrungsbericht schreiben, durchaus interessant. erinnere mich daran, doch jetzt bin ich zu erschöpft dafür…

Du hast dich übrigens nicht wiederholt, finde ich total spannend, das mit der hundewolle-mütze. von k.[Hund]s fell könnte man glaube ich ganze teppiche machen. ich schick dir mal ein paar kilo haare. finde ich übrigens voll witzig, dass du deiner mutter ein spinnrad schenkst. hat was von einem märchen, irgendwie.

[…]

arrividerci und dos widanja

s.

Betreff: Re: -nooo subject-

Datum: Thu, 3 Apr 2003 23:50:15 +0200 –

Hallo M.,